2019年09月10日

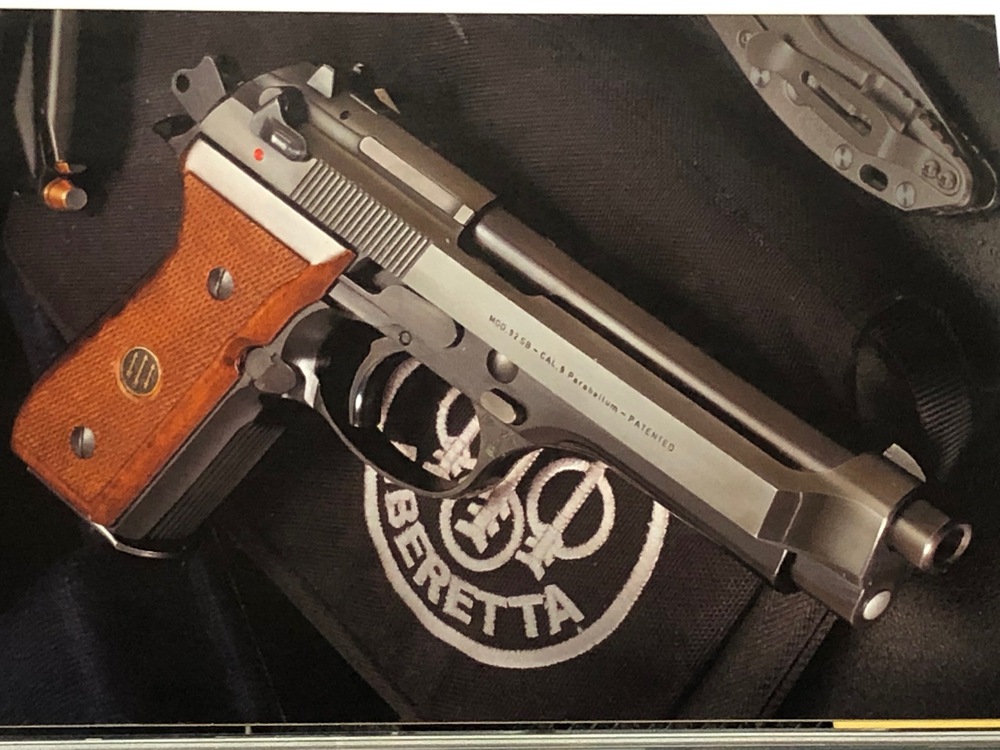

American Collectors Group PIETRO BERETTA M92SB(92FS)

「アメリカンコレクターズグループ ピエトロ ベレッタ M92SB(M92FS改) ヘビーウェイト」

※M92 実銃データ Wikipediaより。

ベレッタ社は1949年から1951年にかけてM1951を開発しており、これはイタリア軍で制式採用されていた。

しかし1960年代後半になると性能の陳腐化が指摘されるようになっており、これに応えた同社は、1970年から、後継拳銃の開発に着手した。

これによって開発されたのが本銃である。

開発にあたっては、現代の軍用拳銃として求められる機能を組み込むと同時に、当時、銃器を使用した凶悪犯罪への対処や対テロ作戦がクローズアップされていたことを考慮して、警察用拳銃としての使用も想定して設計が進められた。

1975年には試作試験を終え、最初の量産型が発表された。

全体的な構成は同社のM1951を踏襲しており、M1915以来となるスライド上部を切り取ってバレルを露出させるという方式も同様である。

ただし、軽量化のためにグリップ・フレーム(レシーバー)の素材は、スチールからアルミニウム合金に変更された(バレルとスライドはスチール製)。

また、素材をステンレスに変更した "Inox" モデルもラインナップされている。

なお、軽量化のために最初期のモデルではスライドの前半部が削られて段になっていたが、軽量化の恩恵が小さいわりに製造工程が複雑化することから、まもなくこれは廃止されスライド側面はフラットになった。

また、のちには強装弾の使用に対応できるよう、ロッキングブロック付近が盛り上がったデザインになった「ブリガディア(ブリガデール)スライド」も開発されている。

閉鎖方式も、M1951と同様の独立ロッキング・ラグ式が採用された。

ワルサーP38を参考にしたもので、バレルが水平にショートリコイルしてバレル下面の降下式ロッキング・ラグにより、スライドとバレルをロックする。

ただし、即応性を重視してトリガー・システムはダブルアクションを採用するよう、改められた。

これはシングルアクションも可能なコンベンショナル型であり、ハンマーは露出式とされた。

M1951からのもう1つの大きな改良点が装弾数の増加で、複列弾倉(ダブルカラム・マガジン)に15発の9x19mmパラベラム弾を装填できる。

また、口径のオプションとしては、9x19mmパラベラム弾を使用する92シリーズのほか、.40S&W弾を使用する96シリーズ、9x21mm IMI弾を使用する98シリーズ、7.65x21mmパラベラム弾を使用する99シリーズがある。

※モデルガン

1980年代前半に鈴木製作所というメーカーから初のモデルガンが発売された。

表面のヘアーライン(磨き傷)が特徴で箱も実銃の紙箱をフルコピーしていた。

ABS製のみだが後にACGが受け継ぎブラックメッキ仕様も販売された。

ACGブランドの生産を行っていたマルシン工業から50周年記念として92Fが販売され、MGCが後に続く。

マルシン・MGC共にHWモデルが販売され様々なバリエーションが存在する。

マルシンのM92Fはサイドファイアからセンターファイアに進化しキットモデルなどの販売されている。

一方MGCの金型はタナカワークスに引き継がれ尚も生産が続いている。

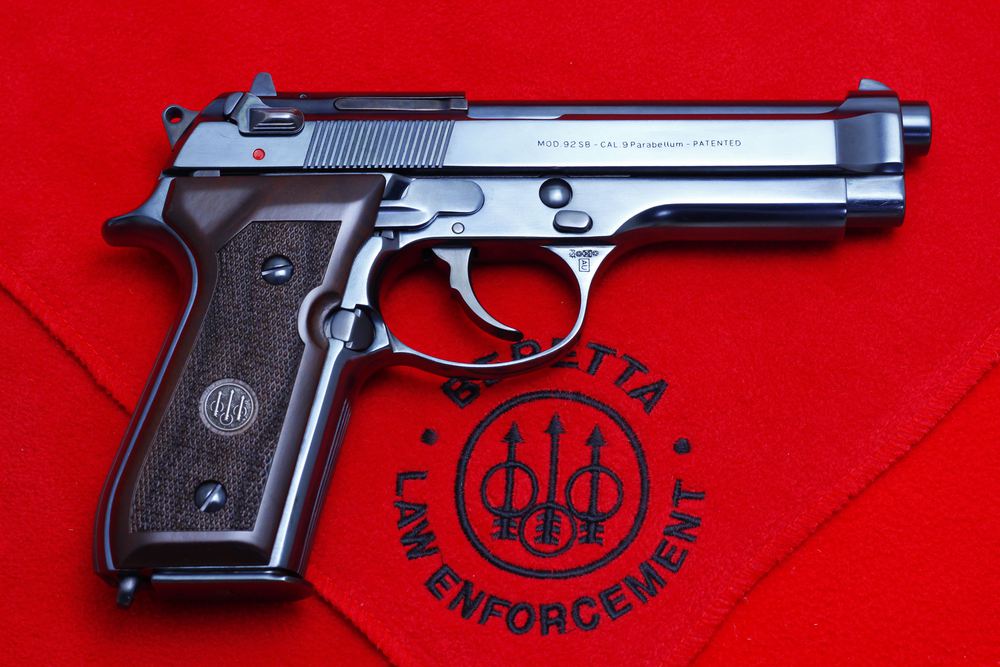

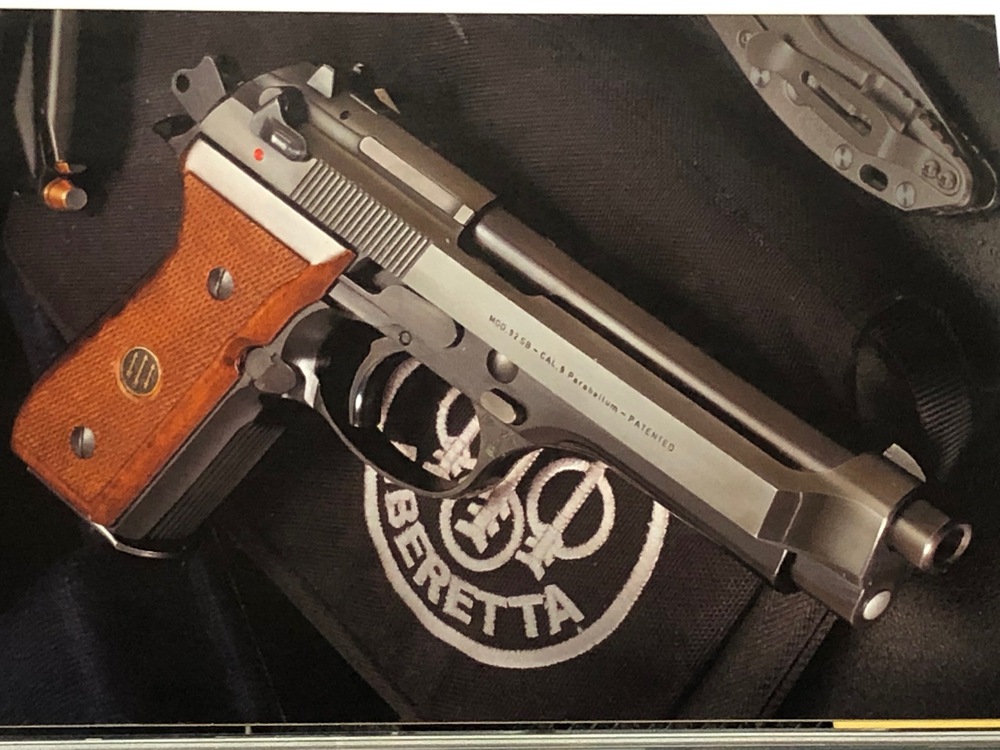

1990年代初頭ACGから最高級のダミーカートモデルのM92FSが販売された。

ラージタイプのハンマーピンも再現、スチール製のパーツが多用され実物のグリップやケースが奢られている。

弾頭が違う2種類のダミーカート30発、2種類のマガジンが装備されている究極のモデルガンであった。

【予定】

※92FSから92SBに全面改修。

・刻印の修正、除去。

・スライドとフレームの形状修正。

・スライドとフレームのフルブルーイング。

・金属パーツのブルーイング。

・実物木製グリップ取り付け。

BERETTA純正木製グリップ

【改修ポイント】

1.刻印。

手彫り刻印完了。

2.右側のファイアリングピンブロックを固定するピンの穴周辺。

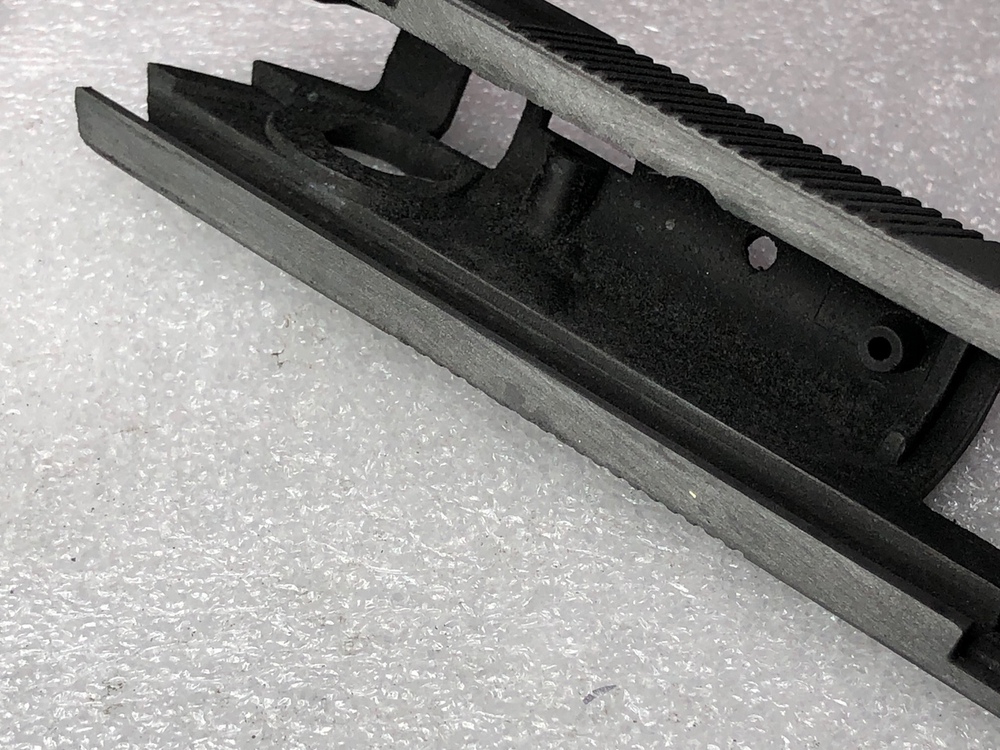

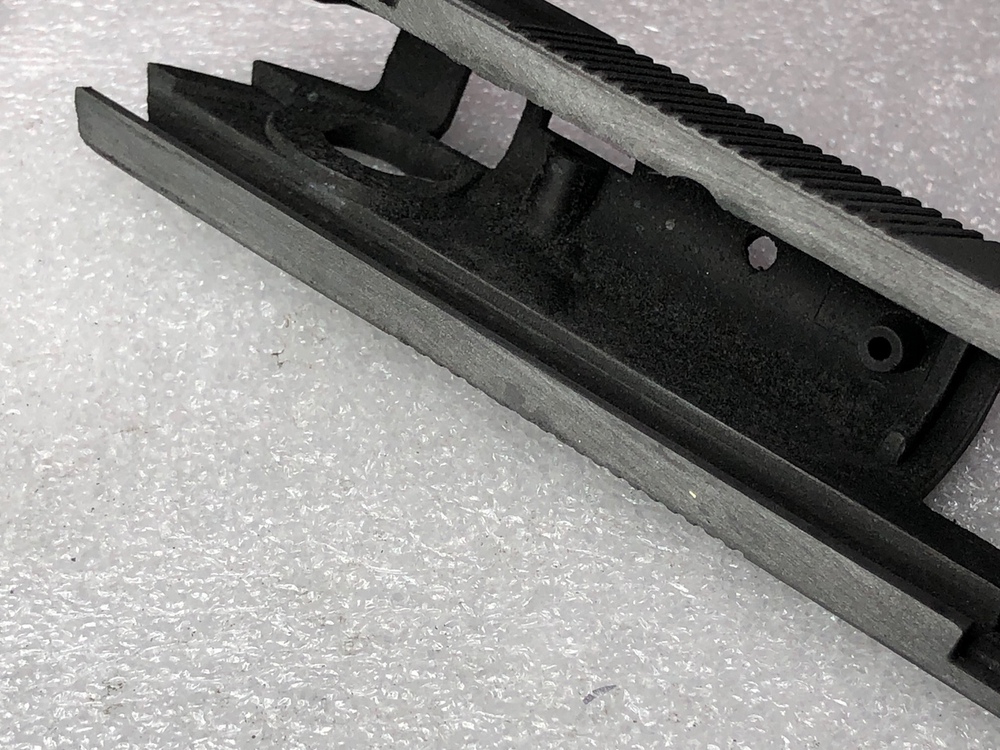

3.スライドのラージハンマーピン用の溝。

4.トリガーガード。

削って整形。

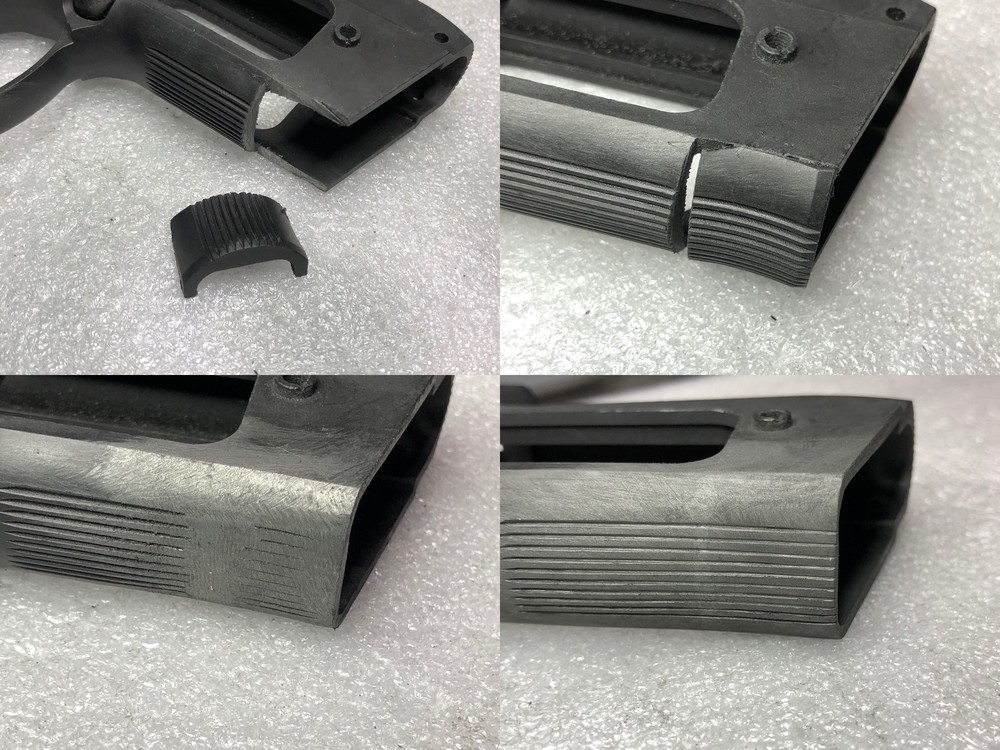

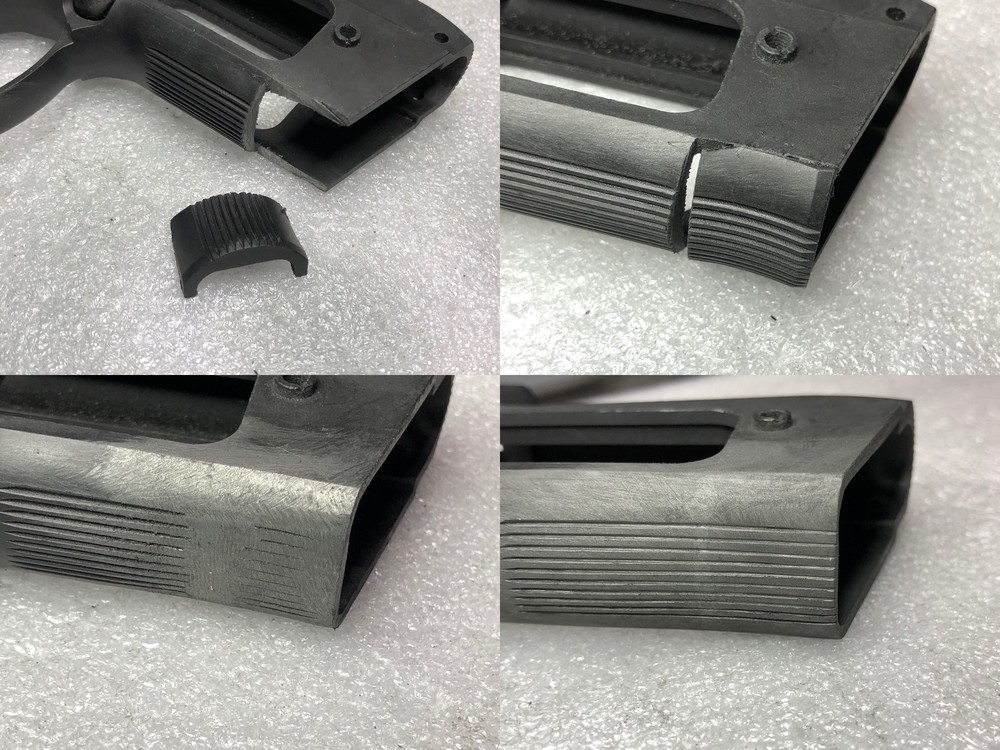

5.フレームグリップ前部の下部。

削るだけで大丈夫かと思いきや結構サイズが違う。

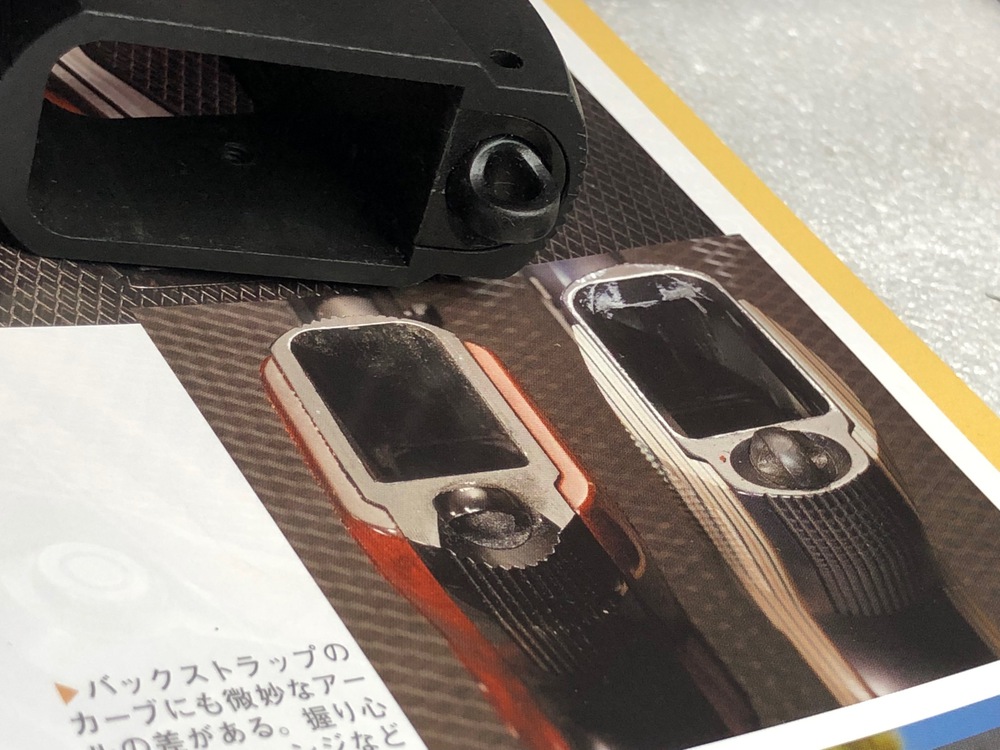

左 92F、右 92SB。

切断して形を整えて溶着して修正。

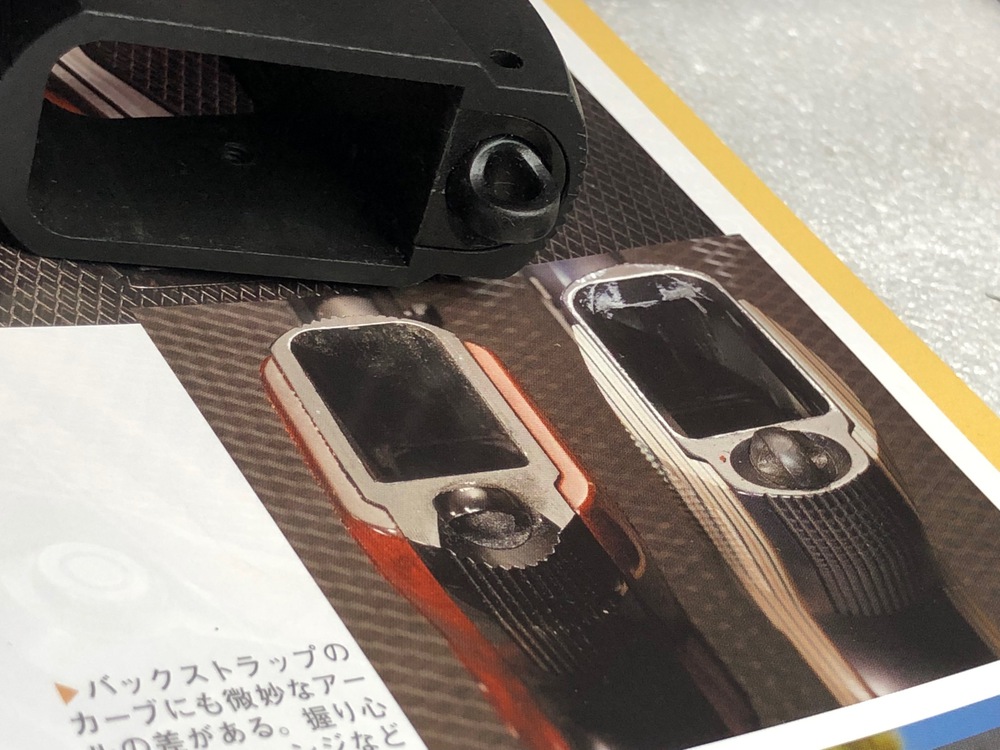

6.フレームのランヤードリング周辺。

バレルとサイドはド400番のスポンジヤスリ、その他は1500番で磨き終了。

染め始め。

ヘビーウェイトのブルーイング完了。

金属パーツのブルーイング完了。

完成。

アルバム

※M92 実銃データ Wikipediaより。

ベレッタ社は1949年から1951年にかけてM1951を開発しており、これはイタリア軍で制式採用されていた。

しかし1960年代後半になると性能の陳腐化が指摘されるようになっており、これに応えた同社は、1970年から、後継拳銃の開発に着手した。

これによって開発されたのが本銃である。

開発にあたっては、現代の軍用拳銃として求められる機能を組み込むと同時に、当時、銃器を使用した凶悪犯罪への対処や対テロ作戦がクローズアップされていたことを考慮して、警察用拳銃としての使用も想定して設計が進められた。

1975年には試作試験を終え、最初の量産型が発表された。

全体的な構成は同社のM1951を踏襲しており、M1915以来となるスライド上部を切り取ってバレルを露出させるという方式も同様である。

ただし、軽量化のためにグリップ・フレーム(レシーバー)の素材は、スチールからアルミニウム合金に変更された(バレルとスライドはスチール製)。

また、素材をステンレスに変更した "Inox" モデルもラインナップされている。

なお、軽量化のために最初期のモデルではスライドの前半部が削られて段になっていたが、軽量化の恩恵が小さいわりに製造工程が複雑化することから、まもなくこれは廃止されスライド側面はフラットになった。

また、のちには強装弾の使用に対応できるよう、ロッキングブロック付近が盛り上がったデザインになった「ブリガディア(ブリガデール)スライド」も開発されている。

閉鎖方式も、M1951と同様の独立ロッキング・ラグ式が採用された。

ワルサーP38を参考にしたもので、バレルが水平にショートリコイルしてバレル下面の降下式ロッキング・ラグにより、スライドとバレルをロックする。

ただし、即応性を重視してトリガー・システムはダブルアクションを採用するよう、改められた。

これはシングルアクションも可能なコンベンショナル型であり、ハンマーは露出式とされた。

M1951からのもう1つの大きな改良点が装弾数の増加で、複列弾倉(ダブルカラム・マガジン)に15発の9x19mmパラベラム弾を装填できる。

また、口径のオプションとしては、9x19mmパラベラム弾を使用する92シリーズのほか、.40S&W弾を使用する96シリーズ、9x21mm IMI弾を使用する98シリーズ、7.65x21mmパラベラム弾を使用する99シリーズがある。

※モデルガン

1980年代前半に鈴木製作所というメーカーから初のモデルガンが発売された。

表面のヘアーライン(磨き傷)が特徴で箱も実銃の紙箱をフルコピーしていた。

ABS製のみだが後にACGが受け継ぎブラックメッキ仕様も販売された。

ACGブランドの生産を行っていたマルシン工業から50周年記念として92Fが販売され、MGCが後に続く。

マルシン・MGC共にHWモデルが販売され様々なバリエーションが存在する。

マルシンのM92Fはサイドファイアからセンターファイアに進化しキットモデルなどの販売されている。

一方MGCの金型はタナカワークスに引き継がれ尚も生産が続いている。

1990年代初頭ACGから最高級のダミーカートモデルのM92FSが販売された。

ラージタイプのハンマーピンも再現、スチール製のパーツが多用され実物のグリップやケースが奢られている。

弾頭が違う2種類のダミーカート30発、2種類のマガジンが装備されている究極のモデルガンであった。

【予定】

※92FSから92SBに全面改修。

・刻印の修正、除去。

・スライドとフレームの形状修正。

・スライドとフレームのフルブルーイング。

・金属パーツのブルーイング。

・実物木製グリップ取り付け。

BERETTA純正木製グリップ

【改修ポイント】

1.刻印。

手彫り刻印完了。

2.右側のファイアリングピンブロックを固定するピンの穴周辺。

3.スライドのラージハンマーピン用の溝。

4.トリガーガード。

削って整形。

5.フレームグリップ前部の下部。

削るだけで大丈夫かと思いきや結構サイズが違う。

左 92F、右 92SB。

切断して形を整えて溶着して修正。

6.フレームのランヤードリング周辺。

バレルとサイドはド400番のスポンジヤスリ、その他は1500番で磨き終了。

染め始め。

ヘビーウェイトのブルーイング完了。

金属パーツのブルーイング完了。

完成。

アルバム