2019年11月20日

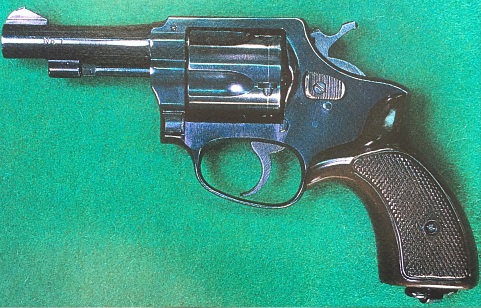

HWS J-Police.38S 3inch HW

【ハートフォード J-Police.38S 3inch ヘビーウェイト】

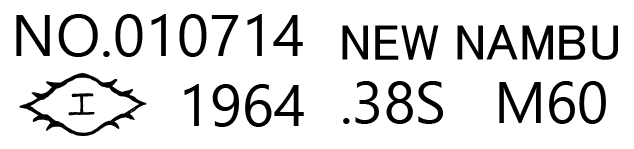

※ニューナンブM60 実銃データ Wikipediaより。

新中央工業(後にミネベア(現・ミネベアミツミ)に吸収合併)社製の回転式拳銃。

1960年より日本の警察官用拳銃として調達が開始され、その主力拳銃として大量に配備されたほか、麻薬取締官や海上保安官にも配備された。

生産は1990年代に終了したが、現在でも依然として多数が運用されている。

内務省警視庁および府県警察部時代、日本の警察官は基本的にサーベルを佩用するのみで、銃火器の装備は刑事や特別警備隊、要人警護要員や外地の警察部など一部に限定されていた。

その後、連合国軍占領下の日本では警察官の帯刀を廃止し拳銃を携行することになったため、もともと保有していた拳銃だけでは足りず、日本軍の武装解除や民間からの回収によって入手された国産の拳銃も用いられていたが、それでも充足率は低く、また配備された拳銃も老朽品が多く、種類も雑多であった。

1949年夏よりこれらの拳銃はGHQに回収され、かわってアメリカ軍の装備からの供・貸与が開始された。

しかしこれらの供与拳銃にも老朽品が多く、その中でも特にM1911A1自動拳銃とM1917回転式拳銃は耐用年数を過ぎて動作不良や精度低下を来していたほか、使用弾薬が.45ACP弾だったため警察用としては威力過大であり、大きく重いために常時携帯の負担が大きいという不具合も指摘されていた。

60年安保対策として警察官が増員され、再び銃器の充足率が低下していたこともあり、まず1959年よりS&W M36などの輸入による新規調達が開始された。

しかし一方で、国内産業の涵養や製作技術の存続を図る観点から、防衛庁、警察庁、法務省、海上保安庁などが装備する公用拳銃の統一化・国産化が志向されるようになっており、1956年9月、日本兵器工業会は、通商産業省の指導のもとで拳銃研究会を設置して検討に着手した。

そしてその検討を踏まえて、1957年より、新中央工業において国産拳銃の開発が開始された。

このとき、自動拳銃2機種と回転式拳銃1機種が開発されたが、この回転式拳銃が本銃であり、当初はM58と称されていた。なお自動拳銃として開発されたのがM57であった。

M58は1959年11月に行われた外国製拳銃との性能審査で優良な成績を納め、1960年より警察への納入が開始された。

昭和43年度以降、警察が調達する拳銃は本銃に一本化されることとなった。

基本設計はS&W社のJフレームリボルバー(S&W M36など)およびKフレームリボルバー(S&W M10など)をもとにしている。

表面処理は、当初はブルーフィニッシュであったが、1982年頃より製造工程簡略化のため、パーカライジングフィニッシュに変更された(その後まもなくブルーフィニッシュに戻されたという説もある)。

照門は固定式である。

シリンダーは5連発だが、フレームがわずかに大きいため、Jフレームリボルバー用のスピードローダーは使用できない。

生産開始直後にシリンダーの破裂事故が発生しているが、対策を施して1961年より量産が再開された。

また、シリンダーをスイングアウトするための指掛け(シリンダーラッチ)は、当初は薄い洗濯板状のものであったが、1980年代より彗星の尾のように後方を長くしたものに変更されたほか、その後、更に厚みを増す改修が施された。ライフリングは5条右回りで、ピッチは1-15"である。

なお、オープンキャリーを想定した銃身長7.7cmのモデルと、コンシールドキャリーを想定した銃身長5.1cmのモデルの2種類が生産・配備された。

トリガーメカニズムはダブルアクションとシングルアクションの両用である。

ダブルアクションでは、モデルとされたS&W社の製品のようなトリガープルの精密さには欠ける一方、シングルアクションでの射撃精度は極めて高く、7.7cm銃身モデルであれば25メートル固定射撃で2インチ(約5cm)ほどの幅にまとまる集弾性能を発揮できる。

日本の警察では本銃の採用期間が長く、この射撃精度に慣れ親しんでいたため、1990年代の本銃の生産終了後にS&W M37を調達した際には射撃精度が本銃のレベルに達しないことが問題視され、メーカーの担当者を日本に呼びつける騒ぎとなった。

サイドプレートは、当初はS&W社の5スクリュータイプをもとに、用心金付け根のシリンダーロックスプリング用スクリューを省いた4スクリュータイプであったが、1964年よりS&W社の仕様変更に倣って、3本スクリュータイプに変更された。

また、グリップには膨らみが持たされており、握り心地は悪くないが、前期生産型では縦方向の長さが足りずに小指が遊んでしまうことが多く、チェッカリングも甘かったため、1980年代にグリップパネルが改良され、グリップ前部を延長してフィンガースパーが付されるとともに、チェッカリングも深くなった。

なお、グリップパネルはいずれもプラスチック製で、当初はライトブラウン、上記改良が施されたものはやや濃いブラウンとされている。

※モデルガン

大友商会が鑑賞用のモデルガン(可動部はシリンダーのスイングアウトのみでダミーカートの装填排莢のみだが、外観と刻印が良く再現されている)、マルシン工業がガスガンのみ、ハートフォードがガスガンとモデルガンの両方を販売している。

マルシン工業とハートフォードは「ニューナンブM60」の名称を使用しておらず、それぞれ「ポリスリボルバー」と「J-Police.38S」の名称を用いている。

大友商会は2インチ仕様のみをモデルアップしているが、マルシン工業とハートフォードは2インチ仕様と3インチ仕様の二種類を用意している。

大友商会は箱も凝ったデザインで実銃取扱説明書と警視庁警察官けん銃使用及び取扱規程の写しも付属。

マルシン工業は実際には存在しないニッケルメッキ仕様も販売している。

ハートフォードは廃業したCMCのM36の金型を流用している為、外観の寸法の再現性は低い。

ブルーブラック仕上げ完成品。

【予定】

・塗装剥離。

・刻印の追加、修正。

・フレームにハンマーピン追加。

・バレルピンの別パーツ化。

・シリンダーのリアル化。

・バレルフレームとシリンダーのフルブルーイング。

・金属パーツのブルーイング。

オリジナルの厚ぼったい塗装を剥離。

パーティングラインが結構残ってます。

湯口の跡に穴が…。

この位置にハンマーピンと刻印を追加します。

ハンマーピン追加。

モールドのバレルピンをスチールピンでリアル化。

HWSオリジナルの刻印。

大友商会「ニューナンブM60」の刻印。

刻印の版下。

刻印を手彫り。

修正。

シリンダーのリアル化。

RIGHT製のダミーカート。

1500番手で磨き終了し染め始め。

ヘビーウェイトの染め完了。

金属パーツの染め完了。

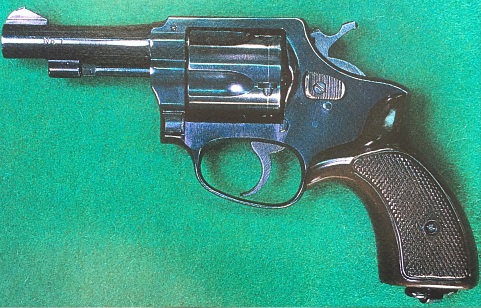

完成。

アルバム

※ニューナンブM60 実銃データ Wikipediaより。

新中央工業(後にミネベア(現・ミネベアミツミ)に吸収合併)社製の回転式拳銃。

1960年より日本の警察官用拳銃として調達が開始され、その主力拳銃として大量に配備されたほか、麻薬取締官や海上保安官にも配備された。

生産は1990年代に終了したが、現在でも依然として多数が運用されている。

内務省警視庁および府県警察部時代、日本の警察官は基本的にサーベルを佩用するのみで、銃火器の装備は刑事や特別警備隊、要人警護要員や外地の警察部など一部に限定されていた。

その後、連合国軍占領下の日本では警察官の帯刀を廃止し拳銃を携行することになったため、もともと保有していた拳銃だけでは足りず、日本軍の武装解除や民間からの回収によって入手された国産の拳銃も用いられていたが、それでも充足率は低く、また配備された拳銃も老朽品が多く、種類も雑多であった。

1949年夏よりこれらの拳銃はGHQに回収され、かわってアメリカ軍の装備からの供・貸与が開始された。

しかしこれらの供与拳銃にも老朽品が多く、その中でも特にM1911A1自動拳銃とM1917回転式拳銃は耐用年数を過ぎて動作不良や精度低下を来していたほか、使用弾薬が.45ACP弾だったため警察用としては威力過大であり、大きく重いために常時携帯の負担が大きいという不具合も指摘されていた。

60年安保対策として警察官が増員され、再び銃器の充足率が低下していたこともあり、まず1959年よりS&W M36などの輸入による新規調達が開始された。

しかし一方で、国内産業の涵養や製作技術の存続を図る観点から、防衛庁、警察庁、法務省、海上保安庁などが装備する公用拳銃の統一化・国産化が志向されるようになっており、1956年9月、日本兵器工業会は、通商産業省の指導のもとで拳銃研究会を設置して検討に着手した。

そしてその検討を踏まえて、1957年より、新中央工業において国産拳銃の開発が開始された。

このとき、自動拳銃2機種と回転式拳銃1機種が開発されたが、この回転式拳銃が本銃であり、当初はM58と称されていた。なお自動拳銃として開発されたのがM57であった。

M58は1959年11月に行われた外国製拳銃との性能審査で優良な成績を納め、1960年より警察への納入が開始された。

昭和43年度以降、警察が調達する拳銃は本銃に一本化されることとなった。

基本設計はS&W社のJフレームリボルバー(S&W M36など)およびKフレームリボルバー(S&W M10など)をもとにしている。

表面処理は、当初はブルーフィニッシュであったが、1982年頃より製造工程簡略化のため、パーカライジングフィニッシュに変更された(その後まもなくブルーフィニッシュに戻されたという説もある)。

照門は固定式である。

シリンダーは5連発だが、フレームがわずかに大きいため、Jフレームリボルバー用のスピードローダーは使用できない。

生産開始直後にシリンダーの破裂事故が発生しているが、対策を施して1961年より量産が再開された。

また、シリンダーをスイングアウトするための指掛け(シリンダーラッチ)は、当初は薄い洗濯板状のものであったが、1980年代より彗星の尾のように後方を長くしたものに変更されたほか、その後、更に厚みを増す改修が施された。ライフリングは5条右回りで、ピッチは1-15"である。

なお、オープンキャリーを想定した銃身長7.7cmのモデルと、コンシールドキャリーを想定した銃身長5.1cmのモデルの2種類が生産・配備された。

トリガーメカニズムはダブルアクションとシングルアクションの両用である。

ダブルアクションでは、モデルとされたS&W社の製品のようなトリガープルの精密さには欠ける一方、シングルアクションでの射撃精度は極めて高く、7.7cm銃身モデルであれば25メートル固定射撃で2インチ(約5cm)ほどの幅にまとまる集弾性能を発揮できる。

日本の警察では本銃の採用期間が長く、この射撃精度に慣れ親しんでいたため、1990年代の本銃の生産終了後にS&W M37を調達した際には射撃精度が本銃のレベルに達しないことが問題視され、メーカーの担当者を日本に呼びつける騒ぎとなった。

サイドプレートは、当初はS&W社の5スクリュータイプをもとに、用心金付け根のシリンダーロックスプリング用スクリューを省いた4スクリュータイプであったが、1964年よりS&W社の仕様変更に倣って、3本スクリュータイプに変更された。

また、グリップには膨らみが持たされており、握り心地は悪くないが、前期生産型では縦方向の長さが足りずに小指が遊んでしまうことが多く、チェッカリングも甘かったため、1980年代にグリップパネルが改良され、グリップ前部を延長してフィンガースパーが付されるとともに、チェッカリングも深くなった。

なお、グリップパネルはいずれもプラスチック製で、当初はライトブラウン、上記改良が施されたものはやや濃いブラウンとされている。

※モデルガン

大友商会が鑑賞用のモデルガン(可動部はシリンダーのスイングアウトのみでダミーカートの装填排莢のみだが、外観と刻印が良く再現されている)、マルシン工業がガスガンのみ、ハートフォードがガスガンとモデルガンの両方を販売している。

マルシン工業とハートフォードは「ニューナンブM60」の名称を使用しておらず、それぞれ「ポリスリボルバー」と「J-Police.38S」の名称を用いている。

大友商会は2インチ仕様のみをモデルアップしているが、マルシン工業とハートフォードは2インチ仕様と3インチ仕様の二種類を用意している。

大友商会は箱も凝ったデザインで実銃取扱説明書と警視庁警察官けん銃使用及び取扱規程の写しも付属。

マルシン工業は実際には存在しないニッケルメッキ仕様も販売している。

ハートフォードは廃業したCMCのM36の金型を流用している為、外観の寸法の再現性は低い。

ブルーブラック仕上げ完成品。

【予定】

・塗装剥離。

・刻印の追加、修正。

・フレームにハンマーピン追加。

・バレルピンの別パーツ化。

・シリンダーのリアル化。

・バレルフレームとシリンダーのフルブルーイング。

・金属パーツのブルーイング。

オリジナルの厚ぼったい塗装を剥離。

パーティングラインが結構残ってます。

湯口の跡に穴が…。

この位置にハンマーピンと刻印を追加します。

ハンマーピン追加。

モールドのバレルピンをスチールピンでリアル化。

HWSオリジナルの刻印。

大友商会「ニューナンブM60」の刻印。

刻印の版下。

刻印を手彫り。

修正。

シリンダーのリアル化。

RIGHT製のダミーカート。

1500番手で磨き終了し染め始め。

ヘビーウェイトの染め完了。

金属パーツの染め完了。

完成。

アルバム

2019年11月15日

TTI STI Combat Master Sight Tracker Barrel Model

【東京マルイ Hi-CAPA GBBのカスタム】

Taran Tactical Innovations STI International Combat Master Sight Tracker Barrel Model

※実銃データ

TTIのタラン・バトラー氏がSTIと協力し完成した新型のコンバットマスター。

通常の9mm弾より強力な9mmメジャー弾が使用可能で45口径と比べ装弾数が19発と圧倒的なファイアーパワーを誇る。

サイトトラッカーの特徴はリブを設けてバレル側を重くする事でスライド作動サイクルを軽やかにし、閉鎖時の慣性の勢いも引き下げられる。

そしてフロントサイトがバレル側に移動する事でスライドと共に大きく後退しないのでサイトをトラックしやすい。

映画『ジョン・ウィック:パラベラム』の撮影前に主演のキアヌ・リーブスが銃器協力のTTIにて射撃訓練に好んで使用した。

・実銃写真

・Conversion Kit/FPR Taran Tactical STI 2011 Combat Master Kit Set ( Hybrid Barrel )

・リアサイト/GUARDER STI Custom Shop BO-MAR type Steel Rear Sight

・グリップ/SD製ポリマーグリップベースのオリジナル

(STI 2019MODEL Silicon Carbide Coating Grip)

・STI タイプ マガジンキャッチ/WII TECH CNC Steel STI Type Magazine Catch

・STI タイプ マガジンキャッチボタン/WII TECH CNC Steel STI Type Magazine Catch Button

・TTI タイプ スライドストップ/WII TECH Steel S-2011 TTI style Slide Stop

・STI タイプ アンビサムセーフティ/WII TECK CNC Steel STI Type Ambi Safety

・Omniタイプ トリガー/FPR CNC Nylon Trigger Set

・STI タイプ 軽量ハンマー & ストラット/FPR CNC Steel STI Type Light Weight Hammer

・TTI タイプ マグウェル/Boomarms CNC Aluminum T-style Tactical Magwell

・TTI タイプ マガジンパッド/Boomarms CNC Aluminum T-style Magazine Pad

・アルミマガジンケース / GUARDER Aluminum Magazine Case for Marui HI-CAPA 5.1 - STI(Silver,Black)

・実物ソフトガンケース / STI International 2011 Soft Case, with lockable zipper

・実物パッチ / Taran Tactical Innovations PVC TTI Rectangle,TTI Lettering PVC Patch

・完成

・アルミロングマガジン リアルタイプ/ FPR STI style HI-CAPA Magazine 150MM (30 rds) - Real Type

専用木製ケース/mf-tti-style-jw-john-wick-pistol-wood-case-for-2011-6

Taran Tactical Innovations STI International Combat Master Sight Tracker Barrel Model

※実銃データ

TTIのタラン・バトラー氏がSTIと協力し完成した新型のコンバットマスター。

通常の9mm弾より強力な9mmメジャー弾が使用可能で45口径と比べ装弾数が19発と圧倒的なファイアーパワーを誇る。

サイトトラッカーの特徴はリブを設けてバレル側を重くする事でスライド作動サイクルを軽やかにし、閉鎖時の慣性の勢いも引き下げられる。

そしてフロントサイトがバレル側に移動する事でスライドと共に大きく後退しないのでサイトをトラックしやすい。

映画『ジョン・ウィック:パラベラム』の撮影前に主演のキアヌ・リーブスが銃器協力のTTIにて射撃訓練に好んで使用した。

・実銃写真

・Conversion Kit/FPR Taran Tactical STI 2011 Combat Master Kit Set ( Hybrid Barrel )

・リアサイト/GUARDER STI Custom Shop BO-MAR type Steel Rear Sight

・グリップ/SD製ポリマーグリップベースのオリジナル

(STI 2019MODEL Silicon Carbide Coating Grip)

・STI タイプ マガジンキャッチ/WII TECH CNC Steel STI Type Magazine Catch

・STI タイプ マガジンキャッチボタン/WII TECH CNC Steel STI Type Magazine Catch Button

・TTI タイプ スライドストップ/WII TECH Steel S-2011 TTI style Slide Stop

・STI タイプ アンビサムセーフティ/WII TECK CNC Steel STI Type Ambi Safety

・Omniタイプ トリガー/FPR CNC Nylon Trigger Set

・STI タイプ 軽量ハンマー & ストラット/FPR CNC Steel STI Type Light Weight Hammer

・TTI タイプ マグウェル/Boomarms CNC Aluminum T-style Tactical Magwell

・TTI タイプ マガジンパッド/Boomarms CNC Aluminum T-style Magazine Pad

・アルミマガジンケース / GUARDER Aluminum Magazine Case for Marui HI-CAPA 5.1 - STI(Silver,Black)

・実物ソフトガンケース / STI International 2011 Soft Case, with lockable zipper

・実物パッチ / Taran Tactical Innovations PVC TTI Rectangle,TTI Lettering PVC Patch

・完成

・アルミロングマガジン リアルタイプ/ FPR STI style HI-CAPA Magazine 150MM (30 rds) - Real Type

専用木製ケース/mf-tti-style-jw-john-wick-pistol-wood-case-for-2011-6

2019年11月12日

HWS 二十六年式拳銃

【ハートフォード 二十六年式拳銃 ヘビーウェイト】

※二十六年式拳銃 実銃データ Wikipediaより。

創設間もない日本軍で最初に制式とされたS&W No.3 回転式拳銃(初期の陸軍では、針打(センター・ファイア)式のS&W No.3および、蟹目打ち(ピン・ファイア)式の各拳銃を、銃身長や装弾数の違いにより一番形・二番形・三番形として分類し、各々制式としていた)は強力な弾薬を使用でき、壊れ難い頑丈な構造を有していたが、その重量・サイズの大きさやシングル・アクション(S/A)専用で片手での連射に難のあった点が欠点とされ、ダブル・アクション(D/A)機構を有する拳銃が待望されていた。

既に村田銃の国産化に成功していた陸軍は、1886年(明治19年)にフランス軍用MAS 1873拳銃を入手し、陸軍戸山学校において国産化研究を始めたが、維新以来の技術的な蓄積により模倣が比較的容易だったグラース銃とは異なり、日本とは桁違いに高いフランスの工業水準を背景に、より新しい技術で製造されていたMAS 1873拳銃の模倣は困難をきわめた。

MAS 1873拳銃は銃身と一体化したフレーム内に弾倉が固定されている構造だったため、中折れ式よりも頑丈(=高圧の弾薬に耐え得る)だったが、中折れ式のS&W No.3に比べて排莢・再装填に時間がかかる点が嫌われ、中折れ式の継承を望んでいた騎兵科からの上申により、.38口径で中折れ式とD/A機構を兼備した“スミスウエソン五連発拳銃”(S&W .38 Double Action拳銃)の採用が、この時期に検討された記録も残されている。

また、MAS 1873拳銃は黒色火薬を用いた弾薬を使用していたが、同時期に欧州で製品化されたばかりの無煙火薬採用が追加して求められるなど、東京砲兵工廠での国産化計画は1893年に至っても具体的成果を挙げられないまま難航した。

国産化の試行開始から7年を経た1893年に至り、MAS 1873拳銃を模倣するプランは放棄され、世界中に多くの銃器を輸出して日本の銃器開発とも密接な関係のあった、ベルギー製“9mm Belgian Nagant M1878”[6]と、その弾薬である“9mmx22R”弾をモデルに、S&Wの中折れ式機構を足した独自設計の拳銃が急遽開発され、これが1893年(明治26年)に陸軍の新制式拳銃として採用された

二十六年式拳銃がモデルとしたNagant M1878は、サイド・プレート(機関部側面の蓋)を簡単に取り外す事ができる構造となっていたが、二十六年式拳銃はこれを継承・発展させて蝶番状にサイド・プレートを開いて、日常的なメンテナンスを簡単に実施できる構造となっていた。

これは、フランスの Fagnus リボルバー(1873年) と同じ構造、外観デザインをしている。

拳銃に狙撃能力は必要ないとの判断から、S/A機能および撃鉄の指かけ部が削除されてD/A のみとされ、照準は固定式で製品によってバラつきがあった事が記録されている。

また、シリンダー(蓮根状の弾倉)が勝手に回転するのを防ぐ部品(シリンダー・ストップ)が付いておらず、引き金を絞るとその一部がせり上がってシリンダー・ノッチ(窪み)に嵌合して、撃発時のみシリンダーの動きを止める構造となっているのも二十六年式拳銃の特徴である。

二十六年式拳銃の銃身は、9mmx22R弾薬の弾頭外径が9.10mmであるのに対して、腔線(ライフリング)の深さを0.15mmとして谷径を9.30mmまで彫り、意図的にライフリング谷底の間隙から前方へガス漏れを発生させる構造とされた。

この手法は現代銃器のH&K VP70にも継承されており、同銃も二十六年式拳銃と同様に深彫りライフリングを用いて腔圧を下げる工夫が施されているが、腔圧を下げた代償として初速が低下するデメリットでも知られ、特に二十六年式拳銃では端的な低威力の原因となっている。

二十六年式拳銃用の専用弾薬である9mmx22R弾薬は、.38 S&Wに近いサイズの薬莢を用いていたが、その内部構造は現代式の無煙火薬を用いる弾薬とは若干異なっており、火薬と弾頭の間には2枚の厚紙で上下を挟まれた蝋板があり防湿と火薬蓋を兼ねているなど、旧来の弾薬から継承されたデザインで製造されていた。

同弾薬のエネルギー値は、当初の模倣対象だったフランス軍用MAS 1873拳銃に使用されていた11mm Mle 1873弾薬 [20] に準じたエネルギー値となっていた 。

弾頭が被甲されていないため、人体に命中すると変形するダムダム弾(軟頭弾・ソフトポイント弾)と認識される可能性があったが、束ねた新聞紙・杉板・砂に対して同弾を撃ち込んだ実験 の際には、初速が非常に低いため弾頭の著しい拡張・変形現象は発生せず、ハーグ陸戦条約には抵触しない水準のものとして、そのままの形状で使用され続けた

世界各国の軍用拳銃は、保守的なエンフィールド・リボルバー (No.2 Mk.I)に固執したイギリス軍を除き、第一次世界大戦から戦間期にかけて回転式拳銃から自動拳銃へ移行しはじめており、日本においても早くも日露戦争当時から陸軍内で南部式自動拳銃(南部式大型自動拳銃)が使用されていたが、当時の用兵では拳銃の用途は限定されたものであり、拳銃を主装備とした騎兵科の衰退とともに長年その更新が省みられる事はなく、回転式で故障も少ない二十六年式拳銃はそのまま使用され続けた。

南部式自動拳銃は中国やタイへ輸出されるなど一定の地位を築き、1924年(大正13年)には海軍に採用され、翌年には改良型が十四年式拳銃として十四年式拳銃実包ともども陸軍に採用されている。

二十六年式拳銃の生産は、十四年式拳銃より小型で安価な九四式拳銃が採用された1930年代後半に終了したと考えられているが、在庫の関係により少数が太平洋戦争の終結まで使用された。

※モデルガン

ハートフォードは名古屋にあるトイガンメーカー。

SAAやイエローボーイなどのウエスタン系のほか、古式銃モデルガンも多く製造しており、エアガンではニューモデルアーミーや、J-Police.38Sのガスガンなどもラインアップする。

ビンテージ レプリカ モデルガンシリーズ第二弾として二十六年式拳銃も元々はモデルガンとして発売されており、後にタナカのペガサスシステムを搭載してガスガン化された。

表面処理で使い古したイメージの二十六年式を再現したエイジド・カスタムやキットモデルも販売された。

フルサイズのダミーカートが標準装備で、そのままでディスプレーもしくは弾頭を外して発火用にも使用可能。

キットモデル

木製グリップ付きの完成品。

【予定】

・刻印の追い彫り。

・シリンダーのリアル化。

・バレルとフレームとシリンダーのフルブルーイング。

・金属パーツのブルーイング。

シリンダーインサート除去。

400番で磨き終了し染め始め。

ヘビーウェイトの染め完了。

金属パーツの染め完了。

完成。

アルバム

※二十六年式拳銃 実銃データ Wikipediaより。

創設間もない日本軍で最初に制式とされたS&W No.3 回転式拳銃(初期の陸軍では、針打(センター・ファイア)式のS&W No.3および、蟹目打ち(ピン・ファイア)式の各拳銃を、銃身長や装弾数の違いにより一番形・二番形・三番形として分類し、各々制式としていた)は強力な弾薬を使用でき、壊れ難い頑丈な構造を有していたが、その重量・サイズの大きさやシングル・アクション(S/A)専用で片手での連射に難のあった点が欠点とされ、ダブル・アクション(D/A)機構を有する拳銃が待望されていた。

既に村田銃の国産化に成功していた陸軍は、1886年(明治19年)にフランス軍用MAS 1873拳銃を入手し、陸軍戸山学校において国産化研究を始めたが、維新以来の技術的な蓄積により模倣が比較的容易だったグラース銃とは異なり、日本とは桁違いに高いフランスの工業水準を背景に、より新しい技術で製造されていたMAS 1873拳銃の模倣は困難をきわめた。

MAS 1873拳銃は銃身と一体化したフレーム内に弾倉が固定されている構造だったため、中折れ式よりも頑丈(=高圧の弾薬に耐え得る)だったが、中折れ式のS&W No.3に比べて排莢・再装填に時間がかかる点が嫌われ、中折れ式の継承を望んでいた騎兵科からの上申により、.38口径で中折れ式とD/A機構を兼備した“スミスウエソン五連発拳銃”(S&W .38 Double Action拳銃)の採用が、この時期に検討された記録も残されている。

また、MAS 1873拳銃は黒色火薬を用いた弾薬を使用していたが、同時期に欧州で製品化されたばかりの無煙火薬採用が追加して求められるなど、東京砲兵工廠での国産化計画は1893年に至っても具体的成果を挙げられないまま難航した。

国産化の試行開始から7年を経た1893年に至り、MAS 1873拳銃を模倣するプランは放棄され、世界中に多くの銃器を輸出して日本の銃器開発とも密接な関係のあった、ベルギー製“9mm Belgian Nagant M1878”[6]と、その弾薬である“9mmx22R”弾をモデルに、S&Wの中折れ式機構を足した独自設計の拳銃が急遽開発され、これが1893年(明治26年)に陸軍の新制式拳銃として採用された

二十六年式拳銃がモデルとしたNagant M1878は、サイド・プレート(機関部側面の蓋)を簡単に取り外す事ができる構造となっていたが、二十六年式拳銃はこれを継承・発展させて蝶番状にサイド・プレートを開いて、日常的なメンテナンスを簡単に実施できる構造となっていた。

これは、フランスの Fagnus リボルバー(1873年) と同じ構造、外観デザインをしている。

拳銃に狙撃能力は必要ないとの判断から、S/A機能および撃鉄の指かけ部が削除されてD/A のみとされ、照準は固定式で製品によってバラつきがあった事が記録されている。

また、シリンダー(蓮根状の弾倉)が勝手に回転するのを防ぐ部品(シリンダー・ストップ)が付いておらず、引き金を絞るとその一部がせり上がってシリンダー・ノッチ(窪み)に嵌合して、撃発時のみシリンダーの動きを止める構造となっているのも二十六年式拳銃の特徴である。

二十六年式拳銃の銃身は、9mmx22R弾薬の弾頭外径が9.10mmであるのに対して、腔線(ライフリング)の深さを0.15mmとして谷径を9.30mmまで彫り、意図的にライフリング谷底の間隙から前方へガス漏れを発生させる構造とされた。

この手法は現代銃器のH&K VP70にも継承されており、同銃も二十六年式拳銃と同様に深彫りライフリングを用いて腔圧を下げる工夫が施されているが、腔圧を下げた代償として初速が低下するデメリットでも知られ、特に二十六年式拳銃では端的な低威力の原因となっている。

二十六年式拳銃用の専用弾薬である9mmx22R弾薬は、.38 S&Wに近いサイズの薬莢を用いていたが、その内部構造は現代式の無煙火薬を用いる弾薬とは若干異なっており、火薬と弾頭の間には2枚の厚紙で上下を挟まれた蝋板があり防湿と火薬蓋を兼ねているなど、旧来の弾薬から継承されたデザインで製造されていた。

同弾薬のエネルギー値は、当初の模倣対象だったフランス軍用MAS 1873拳銃に使用されていた11mm Mle 1873弾薬 [20] に準じたエネルギー値となっていた 。

弾頭が被甲されていないため、人体に命中すると変形するダムダム弾(軟頭弾・ソフトポイント弾)と認識される可能性があったが、束ねた新聞紙・杉板・砂に対して同弾を撃ち込んだ実験 の際には、初速が非常に低いため弾頭の著しい拡張・変形現象は発生せず、ハーグ陸戦条約には抵触しない水準のものとして、そのままの形状で使用され続けた

世界各国の軍用拳銃は、保守的なエンフィールド・リボルバー (No.2 Mk.I)に固執したイギリス軍を除き、第一次世界大戦から戦間期にかけて回転式拳銃から自動拳銃へ移行しはじめており、日本においても早くも日露戦争当時から陸軍内で南部式自動拳銃(南部式大型自動拳銃)が使用されていたが、当時の用兵では拳銃の用途は限定されたものであり、拳銃を主装備とした騎兵科の衰退とともに長年その更新が省みられる事はなく、回転式で故障も少ない二十六年式拳銃はそのまま使用され続けた。

南部式自動拳銃は中国やタイへ輸出されるなど一定の地位を築き、1924年(大正13年)には海軍に採用され、翌年には改良型が十四年式拳銃として十四年式拳銃実包ともども陸軍に採用されている。

二十六年式拳銃の生産は、十四年式拳銃より小型で安価な九四式拳銃が採用された1930年代後半に終了したと考えられているが、在庫の関係により少数が太平洋戦争の終結まで使用された。

※モデルガン

ハートフォードは名古屋にあるトイガンメーカー。

SAAやイエローボーイなどのウエスタン系のほか、古式銃モデルガンも多く製造しており、エアガンではニューモデルアーミーや、J-Police.38Sのガスガンなどもラインアップする。

ビンテージ レプリカ モデルガンシリーズ第二弾として二十六年式拳銃も元々はモデルガンとして発売されており、後にタナカのペガサスシステムを搭載してガスガン化された。

表面処理で使い古したイメージの二十六年式を再現したエイジド・カスタムやキットモデルも販売された。

フルサイズのダミーカートが標準装備で、そのままでディスプレーもしくは弾頭を外して発火用にも使用可能。

キットモデル

木製グリップ付きの完成品。

【予定】

・刻印の追い彫り。

・シリンダーのリアル化。

・バレルとフレームとシリンダーのフルブルーイング。

・金属パーツのブルーイング。

シリンダーインサート除去。

400番で磨き終了し染め始め。

ヘビーウェイトの染め完了。

金属パーツの染め完了。

完成。

アルバム