2020年11月17日

COLT PYTHON .357MAGNUM 6inch

【タナカ コルト パイソン .357Magnum R-model 6inch HW 】

※Colt Python 6inch .357Mgnum 実銃データ Wikipediaより。

コルト・パイソンは、1955年にアメリカのコルト社が開発した回転式拳銃である。

当時のコルト社の副社長、フィリップ・シュワルツが命名したパイソンの名称は英語でニシキヘビを意味する。

コブラ、キングコブラ、ダイアモンドバック、アナコンダと並び、商品名に蛇の名前を冠するシリーズの1つである。

コルト・パイソンは、視察先のNRAブルズアイ競技の会場でベンチレーテッドリブとフルレングスアンダーラグを装着したキング社のコルト・オフィサーズモデルのカスタム型に感銘を受けたウェストコートにおけるコルト社のトップセールスマン、ビル・ヘンリーの「最上級のターゲットリボルバーを製品化すべきだ」という主張を受け、コルト・パターンルームのガンスミス、アドルベルト・アル・ギュンターを責任者として開発が進められ、1953年に完成した試作モデルを経て、第二次世界大戦中に同社が開発したプレミアムモデルリボルバー、コルト.357を元にしたプリプロダクションモデルが同社のマスターガンスミス、アル・デジョンによって製作された後、1955年に同社が「.357マグナム弾を発射できる」高級ターゲットリボルバーとして発表した。

初めに6インチ、次に2.5インチと4インチの銃身を持つものが発売され、後に8インチの「パイソンハンター」も作られた。また、コンバットパイソンと呼ばれる3インチモデルも存在する。

手作業での調整箇所が多く、生産しにくい構造ながら、その関係で仕上げも念入りに施されていたため、ライバルメーカーのS&W社などの製品と比較すると高価格となっており、1970年代半ばの値段だと同社のコルト・ディテクティブスペシャルのおよそ倍だったとされ、「リボルバーのロールス・ロイス」とも呼ばれた。

高価格ながら、各種の特徴を支持するユーザーも現れ、コルト社は廉価版として使用弾薬を.38スペシャル弾・.22LR弾に変更した「コルト・ダイアモンドバック」という一回り小さいフレームを使用したリボルバーを発売した。また、.22LR弾や.41マグナム弾、.44口径のパイソンも試作されたと言われるが、製品化には至っていない。

コルト社は1999年10月、販売減少と製造費高騰を理由として同モデルの生産を停止する発表をしたが、2001年と2003年には少数生産が、2005年には50周年記念モデルの限定生産が行われ、更に2020年1月にステンレス鋼製の4.25インチと6インチ銃身モデルがリニューアル再販開始された。

フレームのサイズはIフレーム。

弾薬は、.357マグナム弾を撃つことができ、.38スペシャル弾も使用可能。

発砲の反動による銃口の跳ね上がりを抑える重量物として、銃口部まで延長されたエジェクターロッドハウジング、ピン止めされた交換可能なランプタイプの照星と上下微調整可能な照門などの外観を持ち、精度向上のために熟練工が1丁1丁調整を行っている。

銃身上部にはベンチレーテッドリブ(放熱板)と呼ばれる梁状の構造を持ち、銃身加熱による陽炎を防ぐための実用的な構造であるといわれているが、実際は「放熱の効果はないだろうが、あった方が銃の見栄えが良くなる」とする見解もある。

スコープを装備するモデルでは、ベンチレーテッドリブがスコープをマウントする取り付け台として利用されている。

ファイアリングピンはフレーム側に設けられ、ハンマーはワイドチェッカードタイプになっており、トリガーはセレーションが入れられ、シングル・アクションでの射撃に適している。

グリップは美しいRを描く木製のサードタイプのチェッカードオーバーサイズグリップ(4インチモデル、6インチモデル)、もしくは小型なチェッカードグリップ(2.5インチモデル)である。

又、極初期のモデルはフロントサイトがやや低く、レッドインサートが入っており、リアサイトも面がフラットなAccroタイプである。

グリップも全面にチェッカリングの入ったフルチェッカードグリップとなっている。

初期の仕上げは「コルトロイヤルブルーフィニッシュ」と呼ばれ、スチールフレームの表面に腐食を防ぐ目的で黒錆を発生させる「ガンブルー」という表面処理が施された深みのある青を帯びた黒色だったと言われている。

外観だけではなく内部も入念に仕上げられており、コルト社の他のリボルバーよりは引き金の感触が良いとされているが、1890年代に生まれたメカニズムから殆ど進化しておらず、ダブルアクションでの射撃時の感触はスムーズでは無い上に前述のコッキングし易いワイドスパーハンマーやストロークが短くキレの良いトリガー等、ダブルアクションよりもシングルアクション(撃つ直前に撃鉄を起こす)で射撃する事を主体としている様になっている。更に表面仕上げは前述のアル・デジョン等のコルトの熟練工が引退するにつれ、仕上げが荒くなり品質が落ちていったと言われており、仕上げの状態が良い個体や、熟練工在籍時の初期生産品はコレクターの間で高値で取引される。

又、通常はフレームの素材はスチールだが、同じく錆に強いステンレス製のフレームも存在。

前述の通り、コルト社の採用している引き金の機構はS&W社のものと比較して扱いにくいため、S&W M19やS&W M586のフレームにパイソンの銃身を組み合わせた「スマイソン」や「スモルト(米国では"Davis Smolt"との呼び方が一般的)」と呼ばれるカスタムモデルがデイビス社の手で製作されたこともある。

また、非常に珍しいコルト社公認モデルとして、キングコブラのフレームにパイソンのバレルを組み合わせた「コルト・グリズリー(Grizzly)」があり、刻印も"Colt Grizzly"に変更されている。

これ以外にも、パイソンの銃身に別のフレームをつけるというカスタムモデルがいくつか存在する。

※モデルガン

古くは様々なメーカーから販売されていた。

モデルガンで現行の製品はタナカワークスのみである。

旧タイプはバレルの刻印が実銃通りとはいかず複雑なコルトのメカニズムにより動作不良を起こす場合もあった。

現行のモデルは改良型のR-modelとなり実通りの刻印・サイドプレート金属化・内部パーツの改良で快調に動作する。

パッケージも実銃のデザインを模倣し雰囲気がマニア心を擽る。

2.5インチや4インチ、3インチのコンバットパイソンやABS製のメッキモデルなどのバリエーションがある。

メーカーHPより

「R」化によりほとんどの主要部品に調整の手が入ったパイソンの決定版です。実銃のコルト・アクションを完全再現。

刻印を追い彫りしシリアルナンバーとプルーフマークを手彫り。

磨き始め。

磨き完了。

ブルーイング完了。

金属パーツのブルーイング完了。

純正の木製グリップにウェイトを埋め込みチェッカリングも刻み直しトルゥーオイルで仕上げ直し。

完成。

アルバム

※Colt Python 6inch .357Mgnum 実銃データ Wikipediaより。

コルト・パイソンは、1955年にアメリカのコルト社が開発した回転式拳銃である。

当時のコルト社の副社長、フィリップ・シュワルツが命名したパイソンの名称は英語でニシキヘビを意味する。

コブラ、キングコブラ、ダイアモンドバック、アナコンダと並び、商品名に蛇の名前を冠するシリーズの1つである。

コルト・パイソンは、視察先のNRAブルズアイ競技の会場でベンチレーテッドリブとフルレングスアンダーラグを装着したキング社のコルト・オフィサーズモデルのカスタム型に感銘を受けたウェストコートにおけるコルト社のトップセールスマン、ビル・ヘンリーの「最上級のターゲットリボルバーを製品化すべきだ」という主張を受け、コルト・パターンルームのガンスミス、アドルベルト・アル・ギュンターを責任者として開発が進められ、1953年に完成した試作モデルを経て、第二次世界大戦中に同社が開発したプレミアムモデルリボルバー、コルト.357を元にしたプリプロダクションモデルが同社のマスターガンスミス、アル・デジョンによって製作された後、1955年に同社が「.357マグナム弾を発射できる」高級ターゲットリボルバーとして発表した。

初めに6インチ、次に2.5インチと4インチの銃身を持つものが発売され、後に8インチの「パイソンハンター」も作られた。また、コンバットパイソンと呼ばれる3インチモデルも存在する。

手作業での調整箇所が多く、生産しにくい構造ながら、その関係で仕上げも念入りに施されていたため、ライバルメーカーのS&W社などの製品と比較すると高価格となっており、1970年代半ばの値段だと同社のコルト・ディテクティブスペシャルのおよそ倍だったとされ、「リボルバーのロールス・ロイス」とも呼ばれた。

高価格ながら、各種の特徴を支持するユーザーも現れ、コルト社は廉価版として使用弾薬を.38スペシャル弾・.22LR弾に変更した「コルト・ダイアモンドバック」という一回り小さいフレームを使用したリボルバーを発売した。また、.22LR弾や.41マグナム弾、.44口径のパイソンも試作されたと言われるが、製品化には至っていない。

コルト社は1999年10月、販売減少と製造費高騰を理由として同モデルの生産を停止する発表をしたが、2001年と2003年には少数生産が、2005年には50周年記念モデルの限定生産が行われ、更に2020年1月にステンレス鋼製の4.25インチと6インチ銃身モデルがリニューアル再販開始された。

フレームのサイズはIフレーム。

弾薬は、.357マグナム弾を撃つことができ、.38スペシャル弾も使用可能。

発砲の反動による銃口の跳ね上がりを抑える重量物として、銃口部まで延長されたエジェクターロッドハウジング、ピン止めされた交換可能なランプタイプの照星と上下微調整可能な照門などの外観を持ち、精度向上のために熟練工が1丁1丁調整を行っている。

銃身上部にはベンチレーテッドリブ(放熱板)と呼ばれる梁状の構造を持ち、銃身加熱による陽炎を防ぐための実用的な構造であるといわれているが、実際は「放熱の効果はないだろうが、あった方が銃の見栄えが良くなる」とする見解もある。

スコープを装備するモデルでは、ベンチレーテッドリブがスコープをマウントする取り付け台として利用されている。

ファイアリングピンはフレーム側に設けられ、ハンマーはワイドチェッカードタイプになっており、トリガーはセレーションが入れられ、シングル・アクションでの射撃に適している。

グリップは美しいRを描く木製のサードタイプのチェッカードオーバーサイズグリップ(4インチモデル、6インチモデル)、もしくは小型なチェッカードグリップ(2.5インチモデル)である。

又、極初期のモデルはフロントサイトがやや低く、レッドインサートが入っており、リアサイトも面がフラットなAccroタイプである。

グリップも全面にチェッカリングの入ったフルチェッカードグリップとなっている。

初期の仕上げは「コルトロイヤルブルーフィニッシュ」と呼ばれ、スチールフレームの表面に腐食を防ぐ目的で黒錆を発生させる「ガンブルー」という表面処理が施された深みのある青を帯びた黒色だったと言われている。

外観だけではなく内部も入念に仕上げられており、コルト社の他のリボルバーよりは引き金の感触が良いとされているが、1890年代に生まれたメカニズムから殆ど進化しておらず、ダブルアクションでの射撃時の感触はスムーズでは無い上に前述のコッキングし易いワイドスパーハンマーやストロークが短くキレの良いトリガー等、ダブルアクションよりもシングルアクション(撃つ直前に撃鉄を起こす)で射撃する事を主体としている様になっている。更に表面仕上げは前述のアル・デジョン等のコルトの熟練工が引退するにつれ、仕上げが荒くなり品質が落ちていったと言われており、仕上げの状態が良い個体や、熟練工在籍時の初期生産品はコレクターの間で高値で取引される。

又、通常はフレームの素材はスチールだが、同じく錆に強いステンレス製のフレームも存在。

前述の通り、コルト社の採用している引き金の機構はS&W社のものと比較して扱いにくいため、S&W M19やS&W M586のフレームにパイソンの銃身を組み合わせた「スマイソン」や「スモルト(米国では"Davis Smolt"との呼び方が一般的)」と呼ばれるカスタムモデルがデイビス社の手で製作されたこともある。

また、非常に珍しいコルト社公認モデルとして、キングコブラのフレームにパイソンのバレルを組み合わせた「コルト・グリズリー(Grizzly)」があり、刻印も"Colt Grizzly"に変更されている。

これ以外にも、パイソンの銃身に別のフレームをつけるというカスタムモデルがいくつか存在する。

※モデルガン

古くは様々なメーカーから販売されていた。

モデルガンで現行の製品はタナカワークスのみである。

旧タイプはバレルの刻印が実銃通りとはいかず複雑なコルトのメカニズムにより動作不良を起こす場合もあった。

現行のモデルは改良型のR-modelとなり実通りの刻印・サイドプレート金属化・内部パーツの改良で快調に動作する。

パッケージも実銃のデザインを模倣し雰囲気がマニア心を擽る。

2.5インチや4インチ、3インチのコンバットパイソンやABS製のメッキモデルなどのバリエーションがある。

メーカーHPより

「R」化によりほとんどの主要部品に調整の手が入ったパイソンの決定版です。実銃のコルト・アクションを完全再現。

刻印を追い彫りしシリアルナンバーとプルーフマークを手彫り。

磨き始め。

磨き完了。

ブルーイング完了。

金属パーツのブルーイング完了。

純正の木製グリップにウェイトを埋め込みチェッカリングも刻み直しトルゥーオイルで仕上げ直し。

完成。

アルバム

2020年11月12日

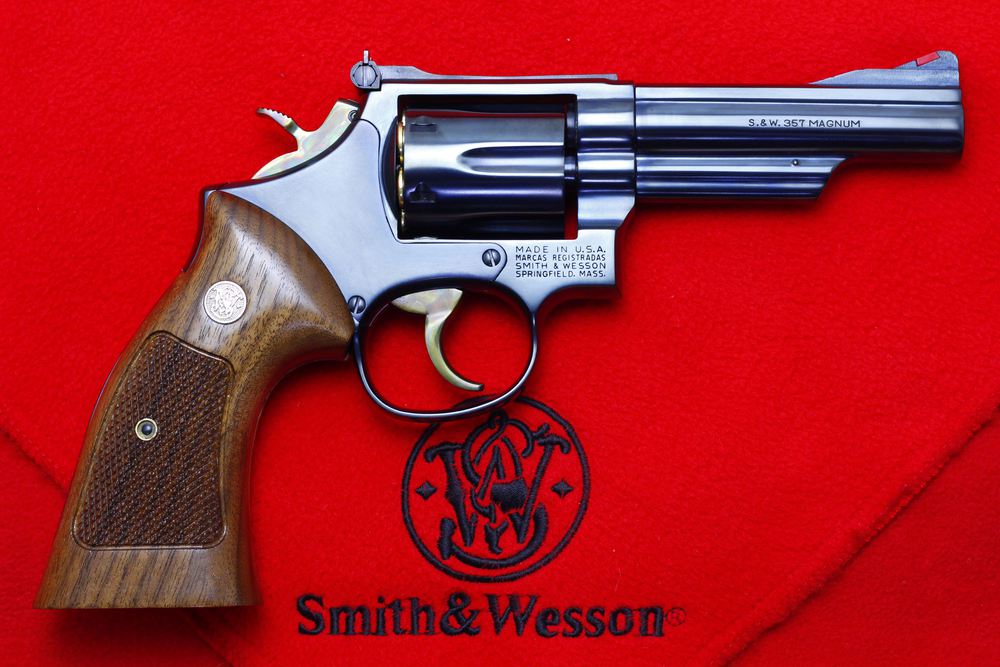

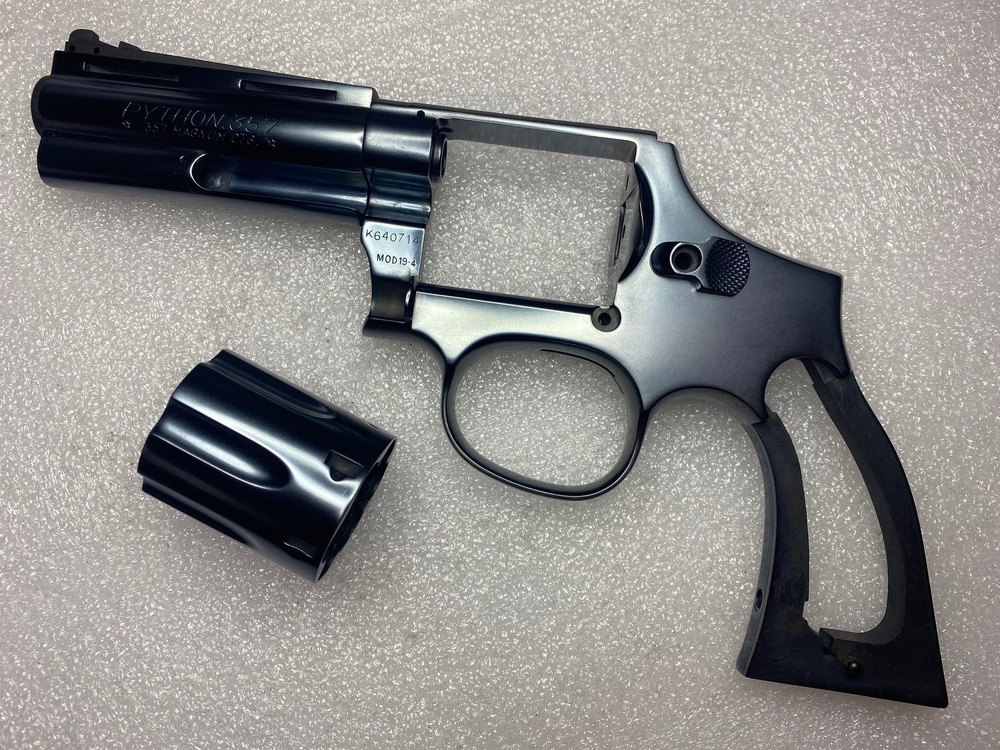

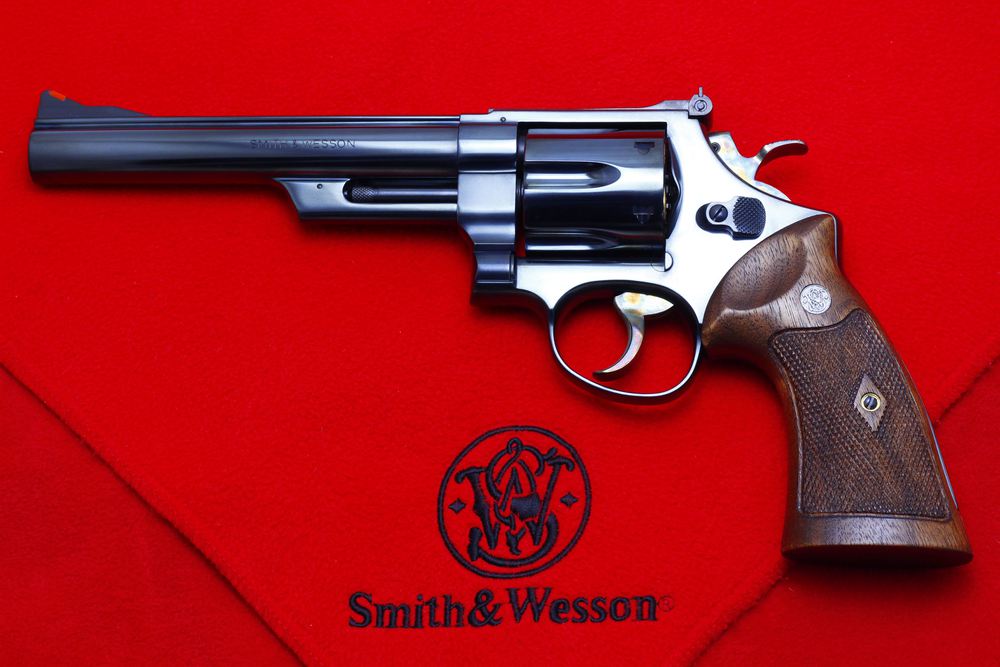

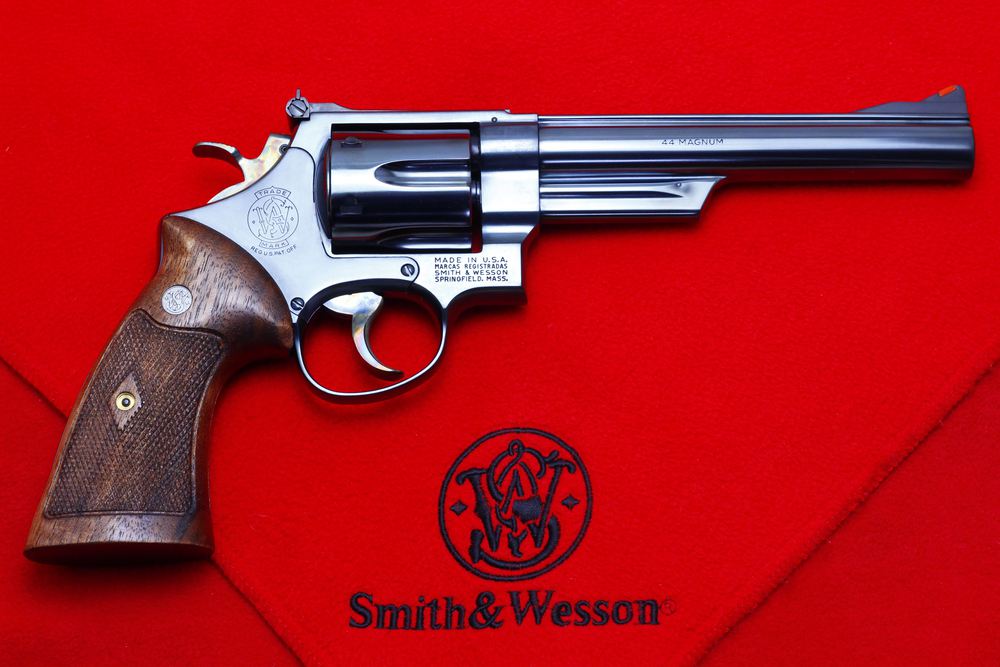

S&W M19 Combat Magnum 4inch .357Magnum

【タナカ S&W M19 4インチ コンバットマグナム HW Ver.3】

※S&W M19 Combat Mgnum 実銃データ Wikipediaより。

1930年代に登場した.357マグナム弾は、先行する38-44 HV弾と同様、基本的には.44スペシャル弾のために設計された頑丈な拳銃を小口径化するかたちで運用されていた。

スミス&ウェッソン社でも、.357マグナム弾と同時に、その名前を冠して発表した後のM27は、大型のNフレームにもとづいている。しかし、このような大型拳銃は、特に法執行官が日常業務で携行するのは困難であった。

上記の経緯より、本銃はKフレームをもとに、ヨーク(シリンダーの保持機構)部分をわずかに拡張したKターゲット・フレームを用いて設計されている。

Kフレームと同様に4スクリュータイプであり、シリンダーも同じく6連発であるが、シリンダー長は42mm(1,67インチ)となった。銃身長は、当初は4インチのみであったが、後に2.5インチおよび6インチが追加された。

リアサイトは調整可能となっており、フロントサイトは抜き撃ちに優れるランプタイプ。

グリップは木製で角を落としていない末広がりの長方形のスクウェアバット型、表面処理はブルーフィニッシュとニッケルフィニッシュから選択できた。

また、M19はトラディショナルな炭素鋼製であったが、1970年には、ステンレス鋼製とし、トリガーメカニズムもフィーリングをスムーズ化したM66も発表された。

なお、小型のKフレーム・リボルバーで強力な.357マグナム弾を常用すると、銃・射手ともに負担が大きいという指摘があった。

これは銃自体が軽量であるため反動が強いのに加え、元々小型なKフレームのシリンダーで6発の.357マグナム弾を収めるため、フレームのサイズの割にシリンダー自体が大型となり、エジェクターロッドの位置も高くなるため、ハウジング部分に収めるスペースを確保すべく銃身の下方が削られているのが要因である。

1970年代末にはNフレームよりも小さくKフレームと同等の携行性を確保しつつ、より頑丈なLフレームが開発され、1980年よりこれを採用したディスティングイッシュド・コンバットマグナム(M586/686)などが発表されている。

M19は1999年に、M66は2004年に生産中止となったが、M66は細部のデザインが異なり、ブラックラバーグリップを標準装備した新仕様で2014年に再生産されている。

※モデルガン

古くは様々なメーカーから販売されていた。

現行の製品は旧CMCの金型を引き継いだハートフォードのみであった。

いかんせん設計が古い為後継の機種のモデルガンを多くのマニアが欲していた。

タナカも過去ABS製の製品を販売した事があったが材質やリアルでは無い刻印など不満な点があった。

満を持して2019年先行して改良型のVer.3のガスガンが販売されていた。

実銃ではMOD.19-5であるバレルピンを廃し非カウンターボアード化されフレーム左側にS&Wマークを配したモデルを再現し材質もヘビーウェイトに変更された。

モデルガン化が待望されたが1年程遅れてようやく製品化された。

メーカーHPより

S&W M19 4inch Combat magnum HW Ver.3

強力な357マグナム弾が撃てるミドルサイズとして、1950年代に登場した通称“コンバット・マグナム”。携帯可能なサイズでありながら高い戦闘力を発揮することから、アメリカの警察に広く採用され、アクション映画やドラマはもちろん、漫画やアニメーション作品でも頻繁に登場する非常に人気のあるモデルです。特に4インチモデルはグリップ、フレーム、バレルのサイズ感が絶妙であり、誰が見てもカッコいいと思う美しいシルエットが魅力です。過去に発火モデルガンとして販売していたこのモデルがリニューアルを果たし再登場します。刻印の変更をはじめ、外観形状の見直し、SW特有のウルトラスムーズな作動感の再現など、M19モデルガンの決定版として生まれ変わりました。グリップ内にはウエイトも入り、重量はもちろん、構えた時のバランスも向上しています。有名な怪盗アニメにも登場する永遠のマスターピースの登場です。

S&W M19 4 inch ガスガン スチール・ジュピターフィニッシュ

S&W M19 4 inch モデルガン ブラックフィニッシュ

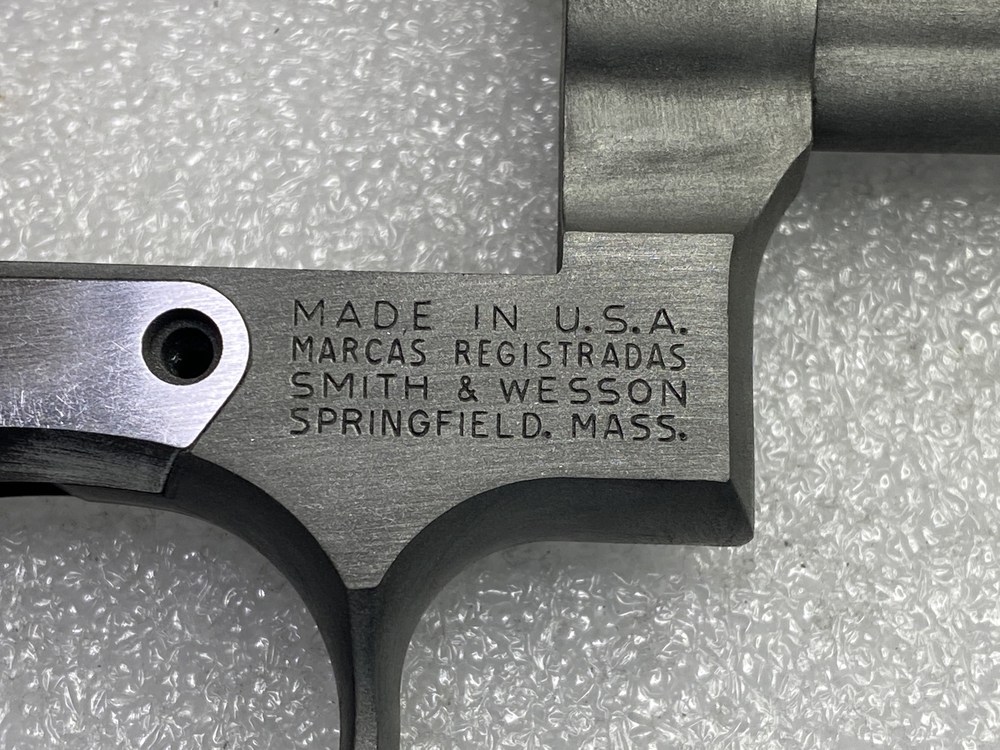

実銃通りの刻印だがアドレスが薄い。

バレル刻印は金型、S&Wマークはホットスタンプ、アドレス刻印はレーザー?

例によってガスガンとフレーム金型共有による溝は別パーツで埋められているが若干残っている。

モデルナンバーとシリアルナンバーを手彫り。

シリアルナンバーは架空(サイン替わり)でわざと不揃いに。

刻印の追い彫り。

実銃に存在しない穴を埋める。

磨き始め。

磨き完了。

本体のブルーイング完了。

金属パーツのブルーイング完了。

キャロムショットの木製グリップにウェイトを埋め込みトルゥーオイルで仕上げ直し。

完成。

アルバム

※S&W M19 Combat Mgnum 実銃データ Wikipediaより。

1930年代に登場した.357マグナム弾は、先行する38-44 HV弾と同様、基本的には.44スペシャル弾のために設計された頑丈な拳銃を小口径化するかたちで運用されていた。

スミス&ウェッソン社でも、.357マグナム弾と同時に、その名前を冠して発表した後のM27は、大型のNフレームにもとづいている。しかし、このような大型拳銃は、特に法執行官が日常業務で携行するのは困難であった。

上記の経緯より、本銃はKフレームをもとに、ヨーク(シリンダーの保持機構)部分をわずかに拡張したKターゲット・フレームを用いて設計されている。

Kフレームと同様に4スクリュータイプであり、シリンダーも同じく6連発であるが、シリンダー長は42mm(1,67インチ)となった。銃身長は、当初は4インチのみであったが、後に2.5インチおよび6インチが追加された。

リアサイトは調整可能となっており、フロントサイトは抜き撃ちに優れるランプタイプ。

グリップは木製で角を落としていない末広がりの長方形のスクウェアバット型、表面処理はブルーフィニッシュとニッケルフィニッシュから選択できた。

また、M19はトラディショナルな炭素鋼製であったが、1970年には、ステンレス鋼製とし、トリガーメカニズムもフィーリングをスムーズ化したM66も発表された。

なお、小型のKフレーム・リボルバーで強力な.357マグナム弾を常用すると、銃・射手ともに負担が大きいという指摘があった。

これは銃自体が軽量であるため反動が強いのに加え、元々小型なKフレームのシリンダーで6発の.357マグナム弾を収めるため、フレームのサイズの割にシリンダー自体が大型となり、エジェクターロッドの位置も高くなるため、ハウジング部分に収めるスペースを確保すべく銃身の下方が削られているのが要因である。

1970年代末にはNフレームよりも小さくKフレームと同等の携行性を確保しつつ、より頑丈なLフレームが開発され、1980年よりこれを採用したディスティングイッシュド・コンバットマグナム(M586/686)などが発表されている。

M19は1999年に、M66は2004年に生産中止となったが、M66は細部のデザインが異なり、ブラックラバーグリップを標準装備した新仕様で2014年に再生産されている。

※モデルガン

古くは様々なメーカーから販売されていた。

現行の製品は旧CMCの金型を引き継いだハートフォードのみであった。

いかんせん設計が古い為後継の機種のモデルガンを多くのマニアが欲していた。

タナカも過去ABS製の製品を販売した事があったが材質やリアルでは無い刻印など不満な点があった。

満を持して2019年先行して改良型のVer.3のガスガンが販売されていた。

実銃ではMOD.19-5であるバレルピンを廃し非カウンターボアード化されフレーム左側にS&Wマークを配したモデルを再現し材質もヘビーウェイトに変更された。

モデルガン化が待望されたが1年程遅れてようやく製品化された。

メーカーHPより

S&W M19 4inch Combat magnum HW Ver.3

強力な357マグナム弾が撃てるミドルサイズとして、1950年代に登場した通称“コンバット・マグナム”。携帯可能なサイズでありながら高い戦闘力を発揮することから、アメリカの警察に広く採用され、アクション映画やドラマはもちろん、漫画やアニメーション作品でも頻繁に登場する非常に人気のあるモデルです。特に4インチモデルはグリップ、フレーム、バレルのサイズ感が絶妙であり、誰が見てもカッコいいと思う美しいシルエットが魅力です。過去に発火モデルガンとして販売していたこのモデルがリニューアルを果たし再登場します。刻印の変更をはじめ、外観形状の見直し、SW特有のウルトラスムーズな作動感の再現など、M19モデルガンの決定版として生まれ変わりました。グリップ内にはウエイトも入り、重量はもちろん、構えた時のバランスも向上しています。有名な怪盗アニメにも登場する永遠のマスターピースの登場です。

S&W M19 4 inch ガスガン スチール・ジュピターフィニッシュ

S&W M19 4 inch モデルガン ブラックフィニッシュ

実銃通りの刻印だがアドレスが薄い。

バレル刻印は金型、S&Wマークはホットスタンプ、アドレス刻印はレーザー?

例によってガスガンとフレーム金型共有による溝は別パーツで埋められているが若干残っている。

モデルナンバーとシリアルナンバーを手彫り。

シリアルナンバーは架空(サイン替わり)でわざと不揃いに。

刻印の追い彫り。

実銃に存在しない穴を埋める。

磨き始め。

磨き完了。

本体のブルーイング完了。

金属パーツのブルーイング完了。

キャロムショットの木製グリップにウェイトを埋め込みトルゥーオイルで仕上げ直し。

完成。

アルバム

2020年08月31日

WESTERN ARMS PIETRO BERETTA M84FS HW

【ウェスタンアームズ ベレッタ M84FS カーボンブラック ヘビーウェイト】

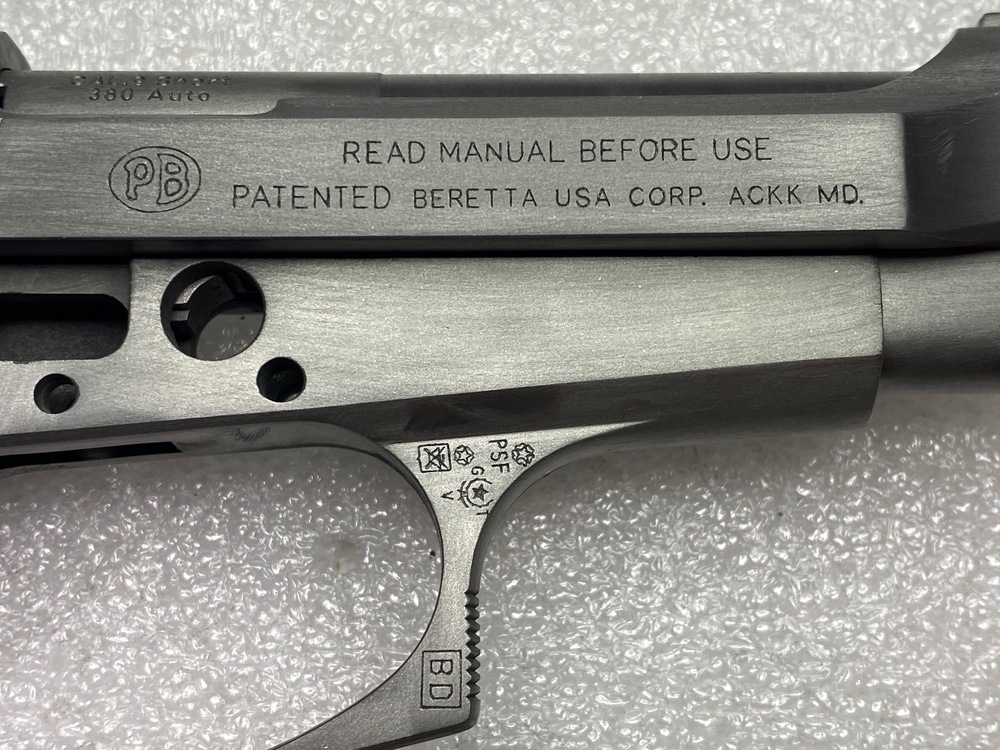

※BERETTA M84FS 実銃データ Wikipediaより。

ベレッタ 84(Beretta 84)は、イタリアのベレッタ社が開発した自動式拳銃。

通称「チーター」シリーズ。

ただし、チーターシリーズの元祖は.32ACP弾を使用するベレッタ81となる。

ダブルカラムマガジンの採用により.380ACP弾を13発装填可能で、警察用や護身用・競技用としても使用される。

現在はデザインを一部改良したベレッタ 84F、84Fのセーフティーにデコッキング機能を追加したベレッタ 84FSが主流となっている。

この他にもシングルカラムモデルのベレッタ 85、.22LR弾を使用するベレッタ 87などが存在し、85は日本では麻薬取締官に採用されている。

また、84FはかつてBDA380(欧州仕様は140DA)の名で販売された時期があった。

これは当時、公的機関向け以外に北米での販路を持っていなかったベレッタ社が、知名度のあったFN社に委託して販路を確立した「迂回生産・販売」用の名称である。

※ガスガン メーカーHPより

[ 充実した機能美が魅力のミディアムオート ]

ベレッタM84FSは、ワルサーPPK等と同じ.380オート(9mmショート)弾を使用するミディアムオートマチックのクラスに相当します。

同社のフラッグシップモデルであるM92FSのデザインを踏襲しているのが特徴で、アンビデクストラスのデコッキング セフティレバー、独立した操作性の高いスライドリリースレバー、左右のスイッチが可能なマガジンキャッチボタン等、同クラスのオートマチックに比べ充実した操作系統によって優れた実用性を持つモデルなのです。

WAではエレガントな機能美に秀でた、このヨーロピアンオートをリアルにモデルアップ。

古くはマグナブローバック創世記の頃より、今もなお多くのファンの方々に愛され続けている中型オートのロングセラーとなっております。

[ コンパクトボディに凝縮されたWAイズム ]

スライドとフレームには定評のあるカーボンブラック・ヘビーウエイト材を採用。

部材表面に丹念なブラストショット処理とハンドワークのポリッシュにより1つ1つ仕上られます。これにより通常の塗装表現では決して味わう事の出来ない、深みある重厚感を楽しんでいただけるデラックスな仕様で製作されております。

また、左右のグリップパネルをはじめ、アウターバレル部材にもカーボンブラック・ヘビーウエイト

を採用しており、コンパクトサイズながらも、握った手に心地よい重量感が伝わる満足度の高いモデルとしてまとめられております。

手のひらにピッタリとフィットするジャストなサイジングと、多様な操作系統によって飽きさせないパーツデザイン。

スタイリッシュでグラマラスなフォルムがスクリーン映えすることもあって、マトリックスや007シリーズ等、映画の世界にも度々顔を出すベレッタM84FS。

ハンドワークフィニッシュならではの美しい仕上げで彩られた「カーボンブラックHW ver..」は、ガスブローバックのトイガンで貴重な存在と言える「楽しめる」ミディアムオートとして、この機会に是非コレクションに加えて頂きたい一丁となっております。

●カーボンブラックシリーズの仕上げについて

カーボンブラックシリーズの表面処理につきましては、金属感を重視し、表面に塗装処理を行なっておりません。

このため、通常のモデル(塗装仕上げモデル)とは異なり、素材自体が露出した格好になっております。

金属と同様、酸化した場合等に変色の恐れがございますので樹脂を侵さないシリコンオイル等にて、表面をコーティングするメンテナンスを行なう事を推奨しております。

通常分解

【予定】

・刻印の追い彫り。

・バレルとスライドとフレームのブルーイング。

・金属パーツのブルーイング。

刻印を追い彫り、ASGKは除去します。

180番で磨き始め一皮剥きヒケ/パーティングラインを修正、240番/320番で磨き傷を完全に消し再び刻印を罫書き直した状態。

2000番のペーパー/3000番のスポンジやすりで磨き完了。

本体のブルーイング完了。

金属パーツの磨き完了。

金属パーツのブルーイング完了。

完成。

アルバム

※BERETTA M84FS 実銃データ Wikipediaより。

ベレッタ 84(Beretta 84)は、イタリアのベレッタ社が開発した自動式拳銃。

通称「チーター」シリーズ。

ただし、チーターシリーズの元祖は.32ACP弾を使用するベレッタ81となる。

ダブルカラムマガジンの採用により.380ACP弾を13発装填可能で、警察用や護身用・競技用としても使用される。

現在はデザインを一部改良したベレッタ 84F、84Fのセーフティーにデコッキング機能を追加したベレッタ 84FSが主流となっている。

この他にもシングルカラムモデルのベレッタ 85、.22LR弾を使用するベレッタ 87などが存在し、85は日本では麻薬取締官に採用されている。

また、84FはかつてBDA380(欧州仕様は140DA)の名で販売された時期があった。

これは当時、公的機関向け以外に北米での販路を持っていなかったベレッタ社が、知名度のあったFN社に委託して販路を確立した「迂回生産・販売」用の名称である。

※ガスガン メーカーHPより

[ 充実した機能美が魅力のミディアムオート ]

ベレッタM84FSは、ワルサーPPK等と同じ.380オート(9mmショート)弾を使用するミディアムオートマチックのクラスに相当します。

同社のフラッグシップモデルであるM92FSのデザインを踏襲しているのが特徴で、アンビデクストラスのデコッキング セフティレバー、独立した操作性の高いスライドリリースレバー、左右のスイッチが可能なマガジンキャッチボタン等、同クラスのオートマチックに比べ充実した操作系統によって優れた実用性を持つモデルなのです。

WAではエレガントな機能美に秀でた、このヨーロピアンオートをリアルにモデルアップ。

古くはマグナブローバック創世記の頃より、今もなお多くのファンの方々に愛され続けている中型オートのロングセラーとなっております。

[ コンパクトボディに凝縮されたWAイズム ]

スライドとフレームには定評のあるカーボンブラック・ヘビーウエイト材を採用。

部材表面に丹念なブラストショット処理とハンドワークのポリッシュにより1つ1つ仕上られます。これにより通常の塗装表現では決して味わう事の出来ない、深みある重厚感を楽しんでいただけるデラックスな仕様で製作されております。

また、左右のグリップパネルをはじめ、アウターバレル部材にもカーボンブラック・ヘビーウエイト

を採用しており、コンパクトサイズながらも、握った手に心地よい重量感が伝わる満足度の高いモデルとしてまとめられております。

手のひらにピッタリとフィットするジャストなサイジングと、多様な操作系統によって飽きさせないパーツデザイン。

スタイリッシュでグラマラスなフォルムがスクリーン映えすることもあって、マトリックスや007シリーズ等、映画の世界にも度々顔を出すベレッタM84FS。

ハンドワークフィニッシュならではの美しい仕上げで彩られた「カーボンブラックHW ver..」は、ガスブローバックのトイガンで貴重な存在と言える「楽しめる」ミディアムオートとして、この機会に是非コレクションに加えて頂きたい一丁となっております。

●カーボンブラックシリーズの仕上げについて

カーボンブラックシリーズの表面処理につきましては、金属感を重視し、表面に塗装処理を行なっておりません。

このため、通常のモデル(塗装仕上げモデル)とは異なり、素材自体が露出した格好になっております。

金属と同様、酸化した場合等に変色の恐れがございますので樹脂を侵さないシリコンオイル等にて、表面をコーティングするメンテナンスを行なう事を推奨しております。

通常分解

【予定】

・刻印の追い彫り。

・バレルとスライドとフレームのブルーイング。

・金属パーツのブルーイング。

刻印を追い彫り、ASGKは除去します。

180番で磨き始め一皮剥きヒケ/パーティングラインを修正、240番/320番で磨き傷を完全に消し再び刻印を罫書き直した状態。

2000番のペーパー/3000番のスポンジやすりで磨き完了。

本体のブルーイング完了。

金属パーツの磨き完了。

金属パーツのブルーイング完了。

完成。

アルバム

2020年06月16日

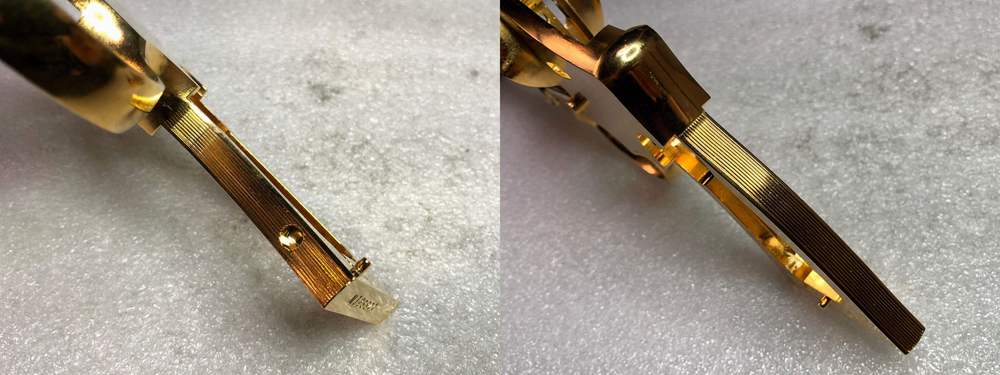

COLT / S&W SMYTHSON (SMOLT) Revolver 4inch

【ハートフォード スマイソン 4インチ ブルーブラック仕様モデル ヘビーウェイト】

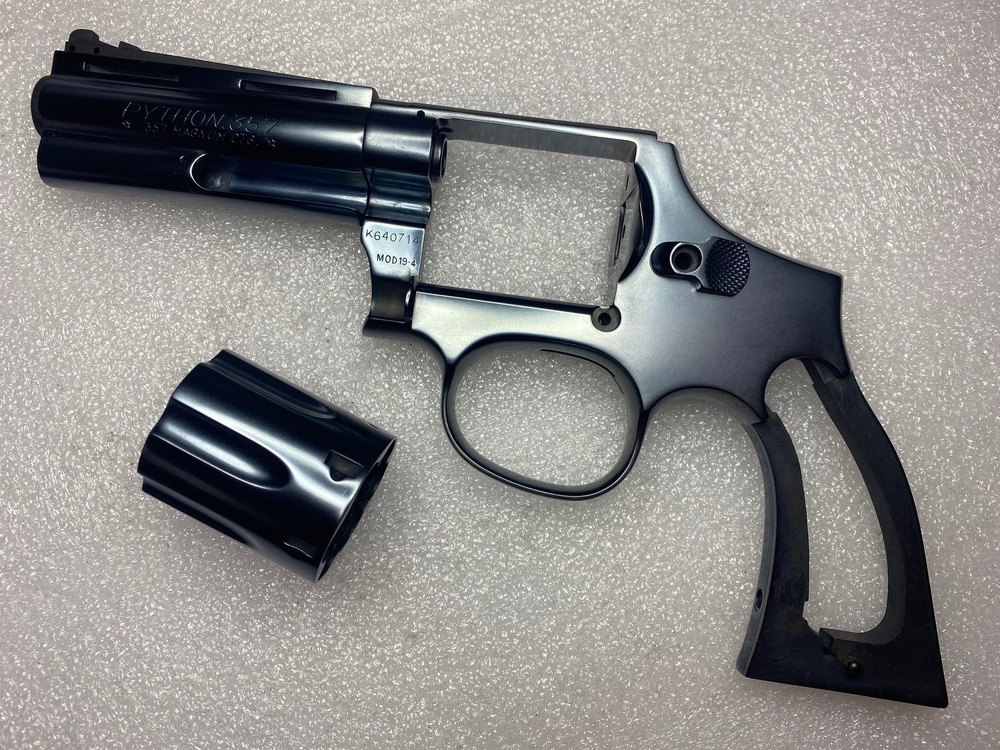

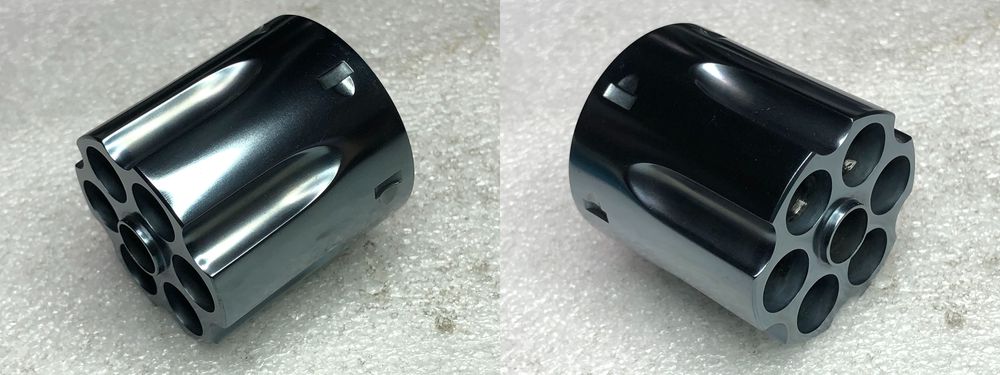

※SMYTHSON (SMOLT) Revolver 4inch 実銃データ(TANAKA WORKS Smolt Revolver 4inch HW Ver.3 カタログより)。

1970年代のS&W357マグナムリボルバーには、バレル下のウエイト装備(フルラグ)のモデルが存在せず、ライバルであるコルト社のパイソンのほうが精度が高く、アンダーラグによる重量増加で、射撃時の跳ね上がりを抑えることができました。

そしてパイソンバレルは精度やライフリングの効果も高く、弾頭により強い回転を与えられるといわれています。

しかしパイソンのトリガーアクションはスムーズな反面、ハンマーの落ちる瞬間がつかみにくく、反対にS&Wアクションはトリガーコントロール上は有利とされていました。

そこで腕利きのガンスミス達は両者の長所どうしを組み合わせた究極のハイブリットリボルバー“スモルト”を誕生させました。

幾人かのガンスミスが存在し、中でもカリフォルニア州のビル・デイヴィス氏がよく知られています。

一般的なヨークにロッキングボールを仕込むタイプとは別に、エジェクターロッド先端をロックする手の込んだビル・デイヴィス初期作品は希少性の高いものです。

パイソンのバレルとシリンダーサイズを忠実にコピーし、立派なアンダーラグをもつLフレームM586が登場するまでは、PPC競技において圧倒的な存在感と魅力を放っていたカスタムリボルバーです。

※モデルガン

今は亡きCMC・国際産業・MGCからも発売されていた。

ハートフォードはCMCから引き継いだ金型を改修して現在も再販を繰り返している。

2.5/3/4inchのバリエーションが有り、CMC時代のグリップを木製グリップにて復刻している。

CMCやハートフォードの初期に販売された商品はワイドトリガーだった。

現在流通している商品はフラットトリガーのみ。

令和2年6月にタナカワークスからガスガンのSmolt Revolver 4inch HW Ver.3が新発売。

モデルガン化は望みが薄い(ハートフォードへの忖度かも?)。

ブルーブラック仕様完成品。

フレームラグを別パーツ化しているのはハートフォードのKフレームシリーズが唯一。

旧CMC復刻版スマイソン・オーバーサイズ木製グリップ。

【予定】

・厚い塗装の除去。

・フロントサイト固定ピンとバレルピンの別パーツ化。

・薄い刻印の追い彫りとシリアルナンバー追加。

・バレルフロント側とバレルとフレームのトップの艶消し塗装及びコーティング。

・シリンダーのリアル化。

・バレルフレーム・サイドプレート・ラッチとシリンダーのフルブルーイング。

・金属パーツのブルーイング。

塗装の除去。

ピンのモールドをスチールピンでリアル化。

刻印の追い彫り。

レーザー刻印がかなり薄くて研磨には耐えられない。

COLTはバレル、S&Wはフレームの文字数が多くて大変。

シリアルも追加。

磨き終了。

バレルフロント側とバレルとフレームのトップを塗装。

ヘビーウェイトのブルーイング完了。

金属パーツのブルーイング完了。

完成。

アルバム

※SMYTHSON (SMOLT) Revolver 4inch 実銃データ(TANAKA WORKS Smolt Revolver 4inch HW Ver.3 カタログより)。

1970年代のS&W357マグナムリボルバーには、バレル下のウエイト装備(フルラグ)のモデルが存在せず、ライバルであるコルト社のパイソンのほうが精度が高く、アンダーラグによる重量増加で、射撃時の跳ね上がりを抑えることができました。

そしてパイソンバレルは精度やライフリングの効果も高く、弾頭により強い回転を与えられるといわれています。

しかしパイソンのトリガーアクションはスムーズな反面、ハンマーの落ちる瞬間がつかみにくく、反対にS&Wアクションはトリガーコントロール上は有利とされていました。

そこで腕利きのガンスミス達は両者の長所どうしを組み合わせた究極のハイブリットリボルバー“スモルト”を誕生させました。

幾人かのガンスミスが存在し、中でもカリフォルニア州のビル・デイヴィス氏がよく知られています。

一般的なヨークにロッキングボールを仕込むタイプとは別に、エジェクターロッド先端をロックする手の込んだビル・デイヴィス初期作品は希少性の高いものです。

パイソンのバレルとシリンダーサイズを忠実にコピーし、立派なアンダーラグをもつLフレームM586が登場するまでは、PPC競技において圧倒的な存在感と魅力を放っていたカスタムリボルバーです。

※モデルガン

今は亡きCMC・国際産業・MGCからも発売されていた。

ハートフォードはCMCから引き継いだ金型を改修して現在も再販を繰り返している。

2.5/3/4inchのバリエーションが有り、CMC時代のグリップを木製グリップにて復刻している。

CMCやハートフォードの初期に販売された商品はワイドトリガーだった。

現在流通している商品はフラットトリガーのみ。

令和2年6月にタナカワークスからガスガンのSmolt Revolver 4inch HW Ver.3が新発売。

モデルガン化は望みが薄い(ハートフォードへの忖度かも?)。

ブルーブラック仕様完成品。

フレームラグを別パーツ化しているのはハートフォードのKフレームシリーズが唯一。

旧CMC復刻版スマイソン・オーバーサイズ木製グリップ。

【予定】

・厚い塗装の除去。

・フロントサイト固定ピンとバレルピンの別パーツ化。

・薄い刻印の追い彫りとシリアルナンバー追加。

・バレルフロント側とバレルとフレームのトップの艶消し塗装及びコーティング。

・シリンダーのリアル化。

・バレルフレーム・サイドプレート・ラッチとシリンダーのフルブルーイング。

・金属パーツのブルーイング。

塗装の除去。

ピンのモールドをスチールピンでリアル化。

刻印の追い彫り。

レーザー刻印がかなり薄くて研磨には耐えられない。

COLTはバレル、S&Wはフレームの文字数が多くて大変。

シリアルも追加。

磨き終了。

バレルフロント側とバレルとフレームのトップを塗装。

ヘビーウェイトのブルーイング完了。

金属パーツのブルーイング完了。

完成。

アルバム

2020年06月06日

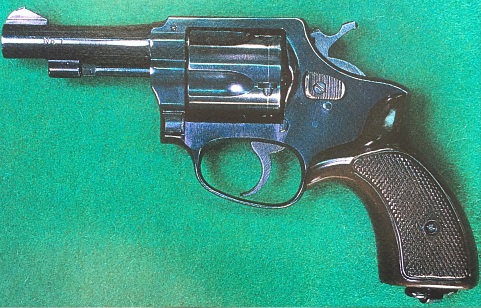

Colt Police Positive Special .38 SPECIAL

【タナカ コルト ポリス・ポジティブ・スペシャル 4インチ 38スペシャル HW】

※Colt Police Positive Special .38 SPECIAL 実銃データ Wikipediaより。

本銃は、小型のDフレームに基づいて設計されており、6連発のシリンダーを備えている。

1908年から発売された製品。

.38スペシャル弾に対応してシリンダーの全長を約9.3ミリ延長している。

同時にフレームも前後に延長された。

コルト社の製品のなかでも長期に渡って製造され、1975年に一旦製造は中止されたが1977年に再開、最終の製品が製造されたのは1985年だった。

製造数は750,000丁。

※モデルガン

ガスガンが先行発売された。

どちらも現在は生産されていない様子で、市場では中古品でしか入手出来ない。

2インチのディテクティブスペシャルのバリエーションがありABSとHWのモデルが発売された。

標準的な黒染仕上げだけでなく、ヘビーウェイトのスチールジュピター仕上げやABSのニッケルメッキ仕上げもある。

コルトのメカニズムの再現性は高いがシリンダーハンドとボルトのタイミングが合わず、トリガーを引いてもシリンダーが回転せず動作しない個体がほとんどである。

パイソン同様に改良型のRモデルの販売が熱望されている。

【予定】

・シリンダーハンドとボルトのタイミング調整。

・ガスガン用のフレーム由来の形状修正。

・フロントサイトとフレームトップにセレーション追加。

・刻印の追加、修正。

・シリンダーのリアル化。

・バレルフレームとシリンダーのフルブルーイング。

・金属パーツのブルーイング。

ボルトの調整

あじゃさんのブログを参考にしました。

https://aja.militaryblog.jp/e348516.html

部品の個体差もあるだろうし削り加減も個人差があり調整が難しい。。

削り不足のせいか動作したりしなかったり、回転してもシリンダーノッチとボルトが引っ掛かる場合がある。

リバウンド・レバー

メーカーの対策か不明だがメッキされた個体もありメッキされたパーツは比較的動きが良い。

リバウンド・レバーのボルト・カムが収まる部分の上側を若干削りボルトとのアタリを良くする。

ボルト・カムの反対側はマスキングテープを貼り厚みを増やす。

ボルト・カム自体の位置を若干上に移動させてボルトの動作を早くする。

※すべての個体に同じ加工が上手く行くとは限りません、あくまで参考程度でお願いします。

ガスガン用のフレーム上内側の溝をHW材で埋めて溶着。

セレーション追加。

刻印の追い彫りと追加。

クレーンにもシリアル追加。

ブルーイング完了。

バレルフレームとシリンダー

金属パーツとレザーアートケインのスタッグホーンタイプフェイクグリップ

完成。

アルバム

※Colt Police Positive Special .38 SPECIAL 実銃データ Wikipediaより。

本銃は、小型のDフレームに基づいて設計されており、6連発のシリンダーを備えている。

1908年から発売された製品。

.38スペシャル弾に対応してシリンダーの全長を約9.3ミリ延長している。

同時にフレームも前後に延長された。

コルト社の製品のなかでも長期に渡って製造され、1975年に一旦製造は中止されたが1977年に再開、最終の製品が製造されたのは1985年だった。

製造数は750,000丁。

※モデルガン

ガスガンが先行発売された。

どちらも現在は生産されていない様子で、市場では中古品でしか入手出来ない。

2インチのディテクティブスペシャルのバリエーションがありABSとHWのモデルが発売された。

標準的な黒染仕上げだけでなく、ヘビーウェイトのスチールジュピター仕上げやABSのニッケルメッキ仕上げもある。

コルトのメカニズムの再現性は高いがシリンダーハンドとボルトのタイミングが合わず、トリガーを引いてもシリンダーが回転せず動作しない個体がほとんどである。

パイソン同様に改良型のRモデルの販売が熱望されている。

【予定】

・シリンダーハンドとボルトのタイミング調整。

・ガスガン用のフレーム由来の形状修正。

・フロントサイトとフレームトップにセレーション追加。

・刻印の追加、修正。

・シリンダーのリアル化。

・バレルフレームとシリンダーのフルブルーイング。

・金属パーツのブルーイング。

ボルトの調整

あじゃさんのブログを参考にしました。

https://aja.militaryblog.jp/e348516.html

部品の個体差もあるだろうし削り加減も個人差があり調整が難しい。。

削り不足のせいか動作したりしなかったり、回転してもシリンダーノッチとボルトが引っ掛かる場合がある。

リバウンド・レバー

メーカーの対策か不明だがメッキされた個体もありメッキされたパーツは比較的動きが良い。

リバウンド・レバーのボルト・カムが収まる部分の上側を若干削りボルトとのアタリを良くする。

ボルト・カムの反対側はマスキングテープを貼り厚みを増やす。

ボルト・カム自体の位置を若干上に移動させてボルトの動作を早くする。

※すべての個体に同じ加工が上手く行くとは限りません、あくまで参考程度でお願いします。

ガスガン用のフレーム上内側の溝をHW材で埋めて溶着。

セレーション追加。

刻印の追い彫りと追加。

クレーンにもシリアル追加。

ブルーイング完了。

バレルフレームとシリンダー

金属パーツとレザーアートケインのスタッグホーンタイプフェイクグリップ

完成。

アルバム

2019年12月12日

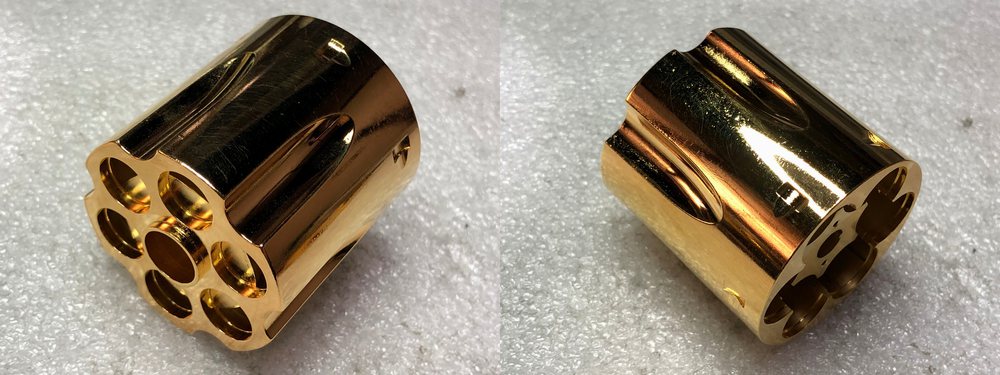

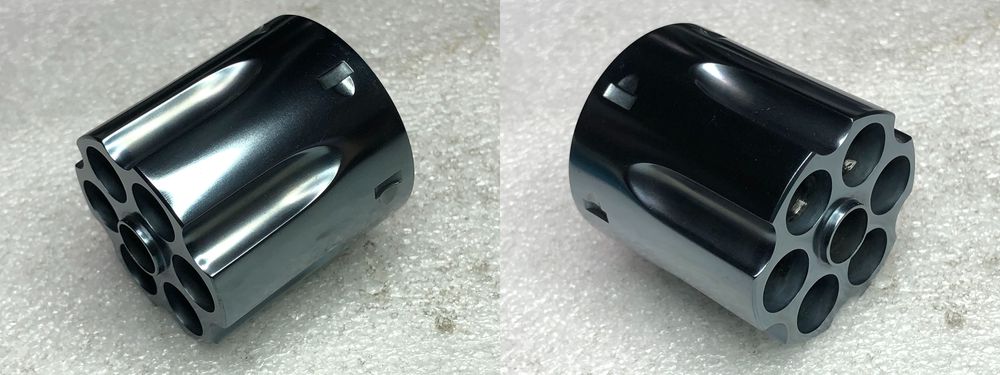

S&W M29 44MAGNUM 6 1/2inch

【タナカ S&W M29 6 1/2インチ 44マグナム カウンターボアード ダーティーハリーモデル HW】

※S&W M29 44Mgnum 実銃データ Wikipediaより。

使用弾薬は、.44マグナム弾。.44スペシャル弾を使用する「M1950」を原型としている。

1955年11月に発売された初期モデルでは、フレームのサイド・プレートを固定するスクリューが4本使用されていた。

しかし、砲底面近くにあるスクリューが発射の衝撃で折れることがあり、1956年にその部分が組み合わせ式に改められた。

1960年後半、銃身長が4インチ、6.5インチの2モデルに8.375インチ銃身モデルが追加された(後年、6.5インチ銃身モデルは6インチ銃身付きに改められた)。

元々、.44スペシャル弾用に開発されたラージサイズフレームであるNフレームを採用しており、ワイドハンマー、セレーションの彫られたワイドトリガーを備えている。

この頃はまだ弾薬の技術が未発達で、プライマーが破裂して射手が吹き出した高圧ガスで怪我をする危険があったため、シリンダーの後端部は、弾薬がリムも含めて全体が入る様に一段低くなったカウンターボアードと呼ばれる仕様になっている。

グリップは木製で角張ったスクエアバットと呼ばれる形状である。照準器は、照門(リアサイト)は通称Kサイトと呼ばれる上下左右に微調整可能なマイクロ・クロック型で、サイトレディアスのフレーム上面からバレル部までに反射防止用のセレーションが彫られている。照星(フロントサイト)は抜き撃ちのし易い斜体形状のランプタイプで、レッド・インサート付きが標準仕様である。

※実銃画像 Daijiro357氏より借用 [S&W Model 29 実銃レビュー Part 1 ]

※実銃画像 Daijiro357氏より借用 [S&W Model 29 実銃レビューPart 2

※モデルガン

映画「ダーティーハリー」により日本で一躍有名になり、大人気になった事から過去から現在までほぼ全てのメーカーがモデルアップしている。

平成の時代に唯一のM29のモデルガンを販売したタナカはフルサイズのモデルガンで外観の再現性も高いと言われたが、刻印がオリジナルである事やフロントサイトが低いなどの欠点も指摘されていた。

近年にVer.2となり刻印がリアル化しフロントサイトの高さも改善され、さらにシリンダーがカウンターボア―ドとなり現状で最もリアルなM29と思われる。

箱も実銃の化粧箱を模していて、ガスガン含め仕様や仕上げの異なるバージョンが数種類販売されている。

令和になり『Products ZEKE』から完璧な金属製のM29モデルガンの発売が予定されている。

【予定】

・刻印の追加、修正。

・シリンダーのリアル化。

・バレルフレームとシリンダーのフルブルーイング。

・金属パーツのブルーイング。

・MULE製の木製グリップの重量増加と仕上げ直し。

※実銃画像 鉄砲五一五〇氏より提供 [S&W Model 29 フレームクレーン]

モデルナンバーは実銃画像をトレース、シリアルナンバーは架空(サイン替わり)でわざと不揃いに。

完成してから気が付いたがシリアルナンバーの頭はNフレームのNが正解でした。

モデルナンバーとシリアルナンバーを手彫り。

磨くと薄くなる刻印を罫書き直し。

シリンダープロップ加工。

Right製のダミーカート。

シリンダーのブルーイング完了。

バレルのブルーイング完了、フロント(銃口)とトップはグラファイト系ブラックで艶消し塗装しセラコートクリアー仕上げ。

フレームのブルーイング完了、トップはグラファイト系ブラックで艶消し塗装しセラコートクリアー仕上げ。

MULE製の木製グリップ S&W M29 初期型 ダーティーハリータイプ ウォールナットウッドグリップ。

S&Wの初期のリボルバーに付いていたオーバーサイズ・グリップ、またの名をダイアモンド・チェッカー・グリップとも言う。

グリップ・スクリュー回りにダイヤの形にチェッカーが彫られていないグリップで、後ろから見るとコカコーラのビンの様にスクリューのあたりが少し膨らんでいるのが特徴で通称コーク・ボトルと呼ばれている。

MULE製は形はよく再現されているが、チェッカーがレーザー彫りで浅いのが難点。

くり抜いて鉛で増量。

60gから210gに増量。

チェッカーも刻み直し、トルゥーオイルで仕上げ直し。

金属パーツのブルーイング完了。

トリガー・ハンマーはケースハードン風にしセラコートクリアー仕上げ。

完成。

アルバム

【Products ZEKE SMITH & WESSON M29 DIECAST MODEL GUN Compatible Metal Parts Set 6.5in BARREL TYPE】

令和元年末に販売されたタナカのM29の内部パーツを流用して完成させる亜鉛合金製のモデルガンキット。

実銃のM29を3Dキャプチャ光学測定機材により独自外観取材を行なう事により製品外観の正当・正確性を確保している。

実銃形状のトリガー・ハンマーも発売予定で流用するタナカのパーツはグリップ以外はネジ・スプリング・シャーシなどごく一部である。

Take Five製の44MAGNUM ダミーカート。

流用するタナカのパーツ類、トリガー・ハンマーはケースハードン風にしセラコートクリアーコーティング仕上げ。

MULE製の木製グリップ S&W M29 初期型 ダーティーハリータイプ ウォールナットウッドグリップ。

チェッカーも刻み直し、トルゥーオイルで仕上げ直し。

完成。

アルバム

TANAKA & ZEKE

テイクファイブオリジナル M29用コレクションボックス S&WM29 6.5インチ用

※2020年11月加筆

満を持して販売された久しぶりの完全新規の金属製のモデルガンであったが残念ながら仕上げの完成度の評判は芳しくなかった。

かって同社から発売した「Colt Detective Special .38 SPECIAL 2inch」と同程度のクオリティーを期待したマニアを満足させる出来上がりではなかった。

理由はメッキ前の磨きを行う職人が手配出来なかったせいでこの工程を省いたのが原因であった。

その後磨きの工程を外注した「超絶研磨」仕様も販売された。

磨きを担当しているのはブルーイングGARAGEのナカ氏である。

※S&W M29 44Mgnum 実銃データ Wikipediaより。

使用弾薬は、.44マグナム弾。.44スペシャル弾を使用する「M1950」を原型としている。

1955年11月に発売された初期モデルでは、フレームのサイド・プレートを固定するスクリューが4本使用されていた。

しかし、砲底面近くにあるスクリューが発射の衝撃で折れることがあり、1956年にその部分が組み合わせ式に改められた。

1960年後半、銃身長が4インチ、6.5インチの2モデルに8.375インチ銃身モデルが追加された(後年、6.5インチ銃身モデルは6インチ銃身付きに改められた)。

元々、.44スペシャル弾用に開発されたラージサイズフレームであるNフレームを採用しており、ワイドハンマー、セレーションの彫られたワイドトリガーを備えている。

この頃はまだ弾薬の技術が未発達で、プライマーが破裂して射手が吹き出した高圧ガスで怪我をする危険があったため、シリンダーの後端部は、弾薬がリムも含めて全体が入る様に一段低くなったカウンターボアードと呼ばれる仕様になっている。

グリップは木製で角張ったスクエアバットと呼ばれる形状である。照準器は、照門(リアサイト)は通称Kサイトと呼ばれる上下左右に微調整可能なマイクロ・クロック型で、サイトレディアスのフレーム上面からバレル部までに反射防止用のセレーションが彫られている。照星(フロントサイト)は抜き撃ちのし易い斜体形状のランプタイプで、レッド・インサート付きが標準仕様である。

※実銃画像 Daijiro357氏より借用 [S&W Model 29 実銃レビュー Part 1 ]

※実銃画像 Daijiro357氏より借用 [S&W Model 29 実銃レビューPart 2

※モデルガン

映画「ダーティーハリー」により日本で一躍有名になり、大人気になった事から過去から現在までほぼ全てのメーカーがモデルアップしている。

平成の時代に唯一のM29のモデルガンを販売したタナカはフルサイズのモデルガンで外観の再現性も高いと言われたが、刻印がオリジナルである事やフロントサイトが低いなどの欠点も指摘されていた。

近年にVer.2となり刻印がリアル化しフロントサイトの高さも改善され、さらにシリンダーがカウンターボア―ドとなり現状で最もリアルなM29と思われる。

箱も実銃の化粧箱を模していて、ガスガン含め仕様や仕上げの異なるバージョンが数種類販売されている。

令和になり『Products ZEKE』から完璧な金属製のM29モデルガンの発売が予定されている。

【予定】

・刻印の追加、修正。

・シリンダーのリアル化。

・バレルフレームとシリンダーのフルブルーイング。

・金属パーツのブルーイング。

・MULE製の木製グリップの重量増加と仕上げ直し。

※実銃画像 鉄砲五一五〇氏より提供 [S&W Model 29 フレームクレーン]

モデルナンバーは実銃画像をトレース、シリアルナンバーは架空(サイン替わり)でわざと不揃いに。

完成してから気が付いたがシリアルナンバーの頭はNフレームのNが正解でした。

モデルナンバーとシリアルナンバーを手彫り。

磨くと薄くなる刻印を罫書き直し。

シリンダープロップ加工。

Right製のダミーカート。

シリンダーのブルーイング完了。

バレルのブルーイング完了、フロント(銃口)とトップはグラファイト系ブラックで艶消し塗装しセラコートクリアー仕上げ。

フレームのブルーイング完了、トップはグラファイト系ブラックで艶消し塗装しセラコートクリアー仕上げ。

MULE製の木製グリップ S&W M29 初期型 ダーティーハリータイプ ウォールナットウッドグリップ。

S&Wの初期のリボルバーに付いていたオーバーサイズ・グリップ、またの名をダイアモンド・チェッカー・グリップとも言う。

グリップ・スクリュー回りにダイヤの形にチェッカーが彫られていないグリップで、後ろから見るとコカコーラのビンの様にスクリューのあたりが少し膨らんでいるのが特徴で通称コーク・ボトルと呼ばれている。

MULE製は形はよく再現されているが、チェッカーがレーザー彫りで浅いのが難点。

くり抜いて鉛で増量。

60gから210gに増量。

チェッカーも刻み直し、トルゥーオイルで仕上げ直し。

金属パーツのブルーイング完了。

トリガー・ハンマーはケースハードン風にしセラコートクリアー仕上げ。

完成。

アルバム

【Products ZEKE SMITH & WESSON M29 DIECAST MODEL GUN Compatible Metal Parts Set 6.5in BARREL TYPE】

令和元年末に販売されたタナカのM29の内部パーツを流用して完成させる亜鉛合金製のモデルガンキット。

実銃のM29を3Dキャプチャ光学測定機材により独自外観取材を行なう事により製品外観の正当・正確性を確保している。

実銃形状のトリガー・ハンマーも発売予定で流用するタナカのパーツはグリップ以外はネジ・スプリング・シャーシなどごく一部である。

Take Five製の44MAGNUM ダミーカート。

流用するタナカのパーツ類、トリガー・ハンマーはケースハードン風にしセラコートクリアーコーティング仕上げ。

MULE製の木製グリップ S&W M29 初期型 ダーティーハリータイプ ウォールナットウッドグリップ。

チェッカーも刻み直し、トルゥーオイルで仕上げ直し。

完成。

アルバム

TANAKA & ZEKE

テイクファイブオリジナル M29用コレクションボックス S&WM29 6.5インチ用

※2020年11月加筆

満を持して販売された久しぶりの完全新規の金属製のモデルガンであったが残念ながら仕上げの完成度の評判は芳しくなかった。

かって同社から発売した「Colt Detective Special .38 SPECIAL 2inch」と同程度のクオリティーを期待したマニアを満足させる出来上がりではなかった。

理由はメッキ前の磨きを行う職人が手配出来なかったせいでこの工程を省いたのが原因であった。

その後磨きの工程を外注した「超絶研磨」仕様も販売された。

磨きを担当しているのはブルーイングGARAGEのナカ氏である。

2019年12月12日

S&W M19 Combat Magnum 2.5inch

【タナカ S&W M19 2.5インチ コンバットマグナム HW Ver.3】

※S&W M19 Combat Mgnum 実銃データ Wikipediaより。

1930年代に登場した.357マグナム弾は、先行する38-44 HV弾と同様、基本的には.44スペシャル弾のために設計された頑丈な拳銃を小口径化するかたちで運用されていた。

スミス&ウェッソン社でも、.357マグナム弾と同時に、その名前を冠して発表した後のM27は、大型のNフレームにもとづいている。しかし、このような大型拳銃は、特に法執行官が日常業務で携行するのは困難であった。

上記の経緯より、本銃はKフレームをもとに、ヨーク(シリンダーの保持機構)部分をわずかに拡張したKターゲット・フレームを用いて設計されている。

Kフレームと同様に4スクリュータイプであり、シリンダーも同じく6連発であるが、シリンダー長は42mm(1,67インチ)となった。銃身長は、当初は4インチのみであったが、後に2.5インチおよび6インチが追加された。

リアサイトは調整可能となっており、フロントサイトは抜き撃ちに優れるランプタイプ。

グリップは木製で角を落としていない末広がりの長方形のスクウェアバット型、表面処理はブルーフィニッシュとニッケルフィニッシュから選択できた。

また、M19はトラディショナルな炭素鋼製であったが、1970年には、ステンレス鋼製とし、トリガーメカニズムもフィーリングをスムーズ化したM66も発表された。

なお、小型のKフレーム・リボルバーで強力な.357マグナム弾を常用すると、銃・射手ともに負担が大きいという指摘があった。

これは銃自体が軽量であるため反動が強いのに加え、元々小型なKフレームのシリンダーで6発の.357マグナム弾を収めるため、フレームのサイズの割にシリンダー自体が大型となり、エジェクターロッドの位置も高くなるため、ハウジング部分に収めるスペースを確保すべく銃身の下方が削られているのが要因である。

1970年代末にはNフレームよりも小さくKフレームと同等の携行性を確保しつつ、より頑丈なLフレームが開発され、1980年よりこれを採用したディスティングイッシュド・コンバットマグナム(M586/686)などが発表されている。

M19は1999年に、M66は2004年に生産中止となったが、M66は細部のデザインが異なり、ブラックラバーグリップを標準装備した新仕様で2014年に再生産されている。

※ガスガン メーカーHPより

S&W M19 2.5inch Combat magnum HW Ver.3

強力な357マグナム弾が撃てるKフレームとして、1950年代に登場した通称“コンバット・マグナム”。アメリカの警察や警備員に広く採用されたことから、アクション映画やドラマはもちろん、漫画やアニメーション作品でも頻繁に登場する人気モデルです。今回、刻印の変更をはじめ、ガスの気化効率と、剛性を見直したことで、実射性能が大幅にUPしたVer.3ガスガンとして生まれ変わりました。グリップ内にはウエイトも入り、重量はもちろん、構えた時のバランスも向上しています。

【予定】

【予定】

・刻印の追加、追い彫り。

・バレルフレームのフルブルーイング。

・サイドプレート、シリンダー他、金属パーツのブルーイング。

モデルナンバーとシリアルナンバーを手彫り。

モデルナンバーの MOD.19-4が正解かは不明、シリアルナンバーは架空(サイン替わり)でわざと不揃いに。

刻印の追い彫り。

バレルの磨き完了、フロント(銃口)とトップはグラファイト系ブラックで艶消し塗装しセラコートクリアー仕上げ。

バレルのブルーイング完了。

フレームのブルーイング完了、トップはグラファイト系ブラックで艶消し塗装しセラコートクリアー仕上げ。

金属パーツの染め完了、ガスガンなので耐久性を考慮してクリアー塗装仕上げ。

完成。

アルバム

※S&W M19 Combat Mgnum 実銃データ Wikipediaより。

1930年代に登場した.357マグナム弾は、先行する38-44 HV弾と同様、基本的には.44スペシャル弾のために設計された頑丈な拳銃を小口径化するかたちで運用されていた。

スミス&ウェッソン社でも、.357マグナム弾と同時に、その名前を冠して発表した後のM27は、大型のNフレームにもとづいている。しかし、このような大型拳銃は、特に法執行官が日常業務で携行するのは困難であった。

上記の経緯より、本銃はKフレームをもとに、ヨーク(シリンダーの保持機構)部分をわずかに拡張したKターゲット・フレームを用いて設計されている。

Kフレームと同様に4スクリュータイプであり、シリンダーも同じく6連発であるが、シリンダー長は42mm(1,67インチ)となった。銃身長は、当初は4インチのみであったが、後に2.5インチおよび6インチが追加された。

リアサイトは調整可能となっており、フロントサイトは抜き撃ちに優れるランプタイプ。

グリップは木製で角を落としていない末広がりの長方形のスクウェアバット型、表面処理はブルーフィニッシュとニッケルフィニッシュから選択できた。

また、M19はトラディショナルな炭素鋼製であったが、1970年には、ステンレス鋼製とし、トリガーメカニズムもフィーリングをスムーズ化したM66も発表された。

なお、小型のKフレーム・リボルバーで強力な.357マグナム弾を常用すると、銃・射手ともに負担が大きいという指摘があった。

これは銃自体が軽量であるため反動が強いのに加え、元々小型なKフレームのシリンダーで6発の.357マグナム弾を収めるため、フレームのサイズの割にシリンダー自体が大型となり、エジェクターロッドの位置も高くなるため、ハウジング部分に収めるスペースを確保すべく銃身の下方が削られているのが要因である。

1970年代末にはNフレームよりも小さくKフレームと同等の携行性を確保しつつ、より頑丈なLフレームが開発され、1980年よりこれを採用したディスティングイッシュド・コンバットマグナム(M586/686)などが発表されている。

M19は1999年に、M66は2004年に生産中止となったが、M66は細部のデザインが異なり、ブラックラバーグリップを標準装備した新仕様で2014年に再生産されている。

※ガスガン メーカーHPより

S&W M19 2.5inch Combat magnum HW Ver.3

強力な357マグナム弾が撃てるKフレームとして、1950年代に登場した通称“コンバット・マグナム”。アメリカの警察や警備員に広く採用されたことから、アクション映画やドラマはもちろん、漫画やアニメーション作品でも頻繁に登場する人気モデルです。今回、刻印の変更をはじめ、ガスの気化効率と、剛性を見直したことで、実射性能が大幅にUPしたVer.3ガスガンとして生まれ変わりました。グリップ内にはウエイトも入り、重量はもちろん、構えた時のバランスも向上しています。

【予定】

【予定】・刻印の追加、追い彫り。

・バレルフレームのフルブルーイング。

・サイドプレート、シリンダー他、金属パーツのブルーイング。

モデルナンバーとシリアルナンバーを手彫り。

モデルナンバーの MOD.19-4が正解かは不明、シリアルナンバーは架空(サイン替わり)でわざと不揃いに。

刻印の追い彫り。

バレルの磨き完了、フロント(銃口)とトップはグラファイト系ブラックで艶消し塗装しセラコートクリアー仕上げ。

バレルのブルーイング完了。

フレームのブルーイング完了、トップはグラファイト系ブラックで艶消し塗装しセラコートクリアー仕上げ。

金属パーツの染め完了、ガスガンなので耐久性を考慮してクリアー塗装仕上げ。

完成。

アルバム

2019年12月02日

S&W M10 Military & Police 4inch

【タナカ S&W M10 4インチ ミリタリー アンド ポリス HW Ver.3】

※S&W M10 Military Police 実銃データ Wikipediaより。

S&W M10は、スミス&ウェッソン(S&W)社が開発した回転式拳銃。1899年の発売当初はミリタリー&ポリス(英語: Military & Police)と称されており、1957年にモデル・ナンバー制度が導入されたあとでも、通称として用いられている。

本銃は、S&W社の.38口径リボルバーのメインストリームとして、順次に改良を重ねつつ、19世紀から21世紀という長期にわたって多数が生産されている。いずれもKフレームに基いて設計され、シリンダーは1.56インチ (40 mm)長の6連発、トリガーメカニズムはシングルアクションとダブルアクションの両用である。

『1899年式』

1899年から1902年まで生産されていた最初期モデル。使用弾薬は.38スペシャル弾のほか、アメリカ軍制式の.38ロングコルト弾もラインナップされていた。

バレル長は4インチ、5インチ、6インチおよび6.5インチがラインナップされていた。

バレル左側面には"38 S&W Special CTG & U.S. Service CTG"と刻印されていた。

構造は4スクリューモデルであるが、これはKフレームリボルバーに5本目のスクリューが追加される以前のモデルであるためである。表面処理はブルーフィニッシュまたはニッケルフィニッシュであった。

3年間に約21,000丁が生産された。

『1902年式』

1902年から1904年まで生産されていた第2期モデル。使用弾薬は.38スペシャル弾とされた。

バレル底部にロッキングラグが追加されたほか、エキストラクターロッドが大径化されている。

バレル長およびバレルの刻印、スクリュータイプは1899年式と同様である。

0.265インチ (6.7 mm)のスムース・トリガー、0.260インチ (6.6 mm)のチェック入りハンマーが採用されていた。

1903年に小改正が行われており、改正以前に12,827丁、以降に28,645丁が生産された。

『1905年式』

1905年から1942年まで生産されていた第3期モデル。用心鉄のスクリューが追加されたことで5スクリュータイプとなった。

バレル長は1899年式・1902年式と同様である。

細部に応じて4種類のサブタイプがあり、1915年以降の生産型では、スムース・トリガーのほかにセレーション入りトリガーも生産された。

またハンマーは0.265インチ (6.7 mm)のチェック入りのものが用いられている。

各型合計で926,747丁が生産された。

『ビクトリーモデル』

1942年から1945年まで生産されていた戦時量産モデル。銃身長は4インチ、グリップはスクエアバット型で、底面にランヤードリングが付されている。

表面処理はつや消しされたブルーフィニッシュまたはブラックマジック(パーカライジングに似た処理)であった。

戦中に、甲板上への落下に起因する暴発事故が発生し、水兵1名が死亡したことから、アメリカ海軍の要請により、ハンマーブロック機構の強化改良が行われた。

1944年9月にスライドアクション・ハンマーブロックが開発され、これは本銃を含めて、現在に至るまでに生産された同社のリボルバーの全てに採用されている。

また開発以前の生産型も、約40,000丁が工場に後送されて同機構を組み込む改修を受けた。

改修済のモデルは、シリアルナンバー側のグリップに"S"、反対側に"s"の文字が刻印されている。

第2次世界大戦に伴い、計242,291丁が生産された。

『戦後版』

1946年から生産された戦後モデル。

1957年にはM10というモデルナンバーが付与されており、それ以前の生産型はpre-M10と通称される。

銃身長は、従来と同様の4インチ、5インチ、6インチがラインナップされたほか、6.5インチが外されたかわりに、2インチのスナブノーズ版が追加された。

3インチ長も受注生産とされており、1980年代ないし1990年代には公式カタログにもラインナップされるようになった。また2.5インチ長も、やはり受注生産とされていた。

当初は、ハンマーは0.265インチ (6.7 mm)のチェック入り、トリガーも0.265インチ (6.7 mm)のセレーション入りのものであった。後期生産型では、0.312インチ (7.9 mm)のサービス・ハンマー、0.312インチ (7.9 mm)のスムースなコンバット・トリガーが採用された。

また1948年には撃発機構が改良され、これは現在に至るまで踏襲されている。

※モデルガン メーカーHPより

S&W M10 Military&Police 4inch HW Ver.3

1899年に登場し、.38ハンドエジェクターと呼ばれていたモデルを祖先にもち、第二次大戦後にM10のナンバーが与えられた名銃です。

大戦中は米-英軍が使用し、戦後も何十年にもわたり多くの米国内外の法執行機関によって広く使用されていました。

このモデルが、作動精度と実射性能を見直し生まれ変わったVer.3 ガスガンになって登場です。

リアル刻印の再現はもちろん、バレルは最も一般的な4インチテーパータイプを装備し、スクエアバットタイプのグリップ内にはプレスウエイトが入り、ずっしりとした重量感と、バランスも向上しています。階段から転落する乳母車を受け止め、ギャングを仕留めるアンタッチャブルなモデルです。

【予定】

・刻印の追加、追い彫り。

・バレルフレームのフルブルーイング。

・サイドプレート、シリンダー他、金属パーツのブルーイング。

モデルナンバーとシリアルナンバーを手彫り。

モデルナンバーの MOD.10-4が正解かは不明、シリアルナンバーは架空(サイン替わり)でわざと不揃いに。

刻印の追い彫り。

1500番手で磨き終了し染め始め。

ヘビーウェイトの染め完了。

金属パーツの染め完了、ガスガンなので耐久性を考慮してクリアー塗装仕上げ。

完成。

アルバム

※S&W M10 Military Police 実銃データ Wikipediaより。

S&W M10は、スミス&ウェッソン(S&W)社が開発した回転式拳銃。1899年の発売当初はミリタリー&ポリス(英語: Military & Police)と称されており、1957年にモデル・ナンバー制度が導入されたあとでも、通称として用いられている。

本銃は、S&W社の.38口径リボルバーのメインストリームとして、順次に改良を重ねつつ、19世紀から21世紀という長期にわたって多数が生産されている。いずれもKフレームに基いて設計され、シリンダーは1.56インチ (40 mm)長の6連発、トリガーメカニズムはシングルアクションとダブルアクションの両用である。

『1899年式』

1899年から1902年まで生産されていた最初期モデル。使用弾薬は.38スペシャル弾のほか、アメリカ軍制式の.38ロングコルト弾もラインナップされていた。

バレル長は4インチ、5インチ、6インチおよび6.5インチがラインナップされていた。

バレル左側面には"38 S&W Special CTG & U.S. Service CTG"と刻印されていた。

構造は4スクリューモデルであるが、これはKフレームリボルバーに5本目のスクリューが追加される以前のモデルであるためである。表面処理はブルーフィニッシュまたはニッケルフィニッシュであった。

3年間に約21,000丁が生産された。

『1902年式』

1902年から1904年まで生産されていた第2期モデル。使用弾薬は.38スペシャル弾とされた。

バレル底部にロッキングラグが追加されたほか、エキストラクターロッドが大径化されている。

バレル長およびバレルの刻印、スクリュータイプは1899年式と同様である。

0.265インチ (6.7 mm)のスムース・トリガー、0.260インチ (6.6 mm)のチェック入りハンマーが採用されていた。

1903年に小改正が行われており、改正以前に12,827丁、以降に28,645丁が生産された。

『1905年式』

1905年から1942年まで生産されていた第3期モデル。用心鉄のスクリューが追加されたことで5スクリュータイプとなった。

バレル長は1899年式・1902年式と同様である。

細部に応じて4種類のサブタイプがあり、1915年以降の生産型では、スムース・トリガーのほかにセレーション入りトリガーも生産された。

またハンマーは0.265インチ (6.7 mm)のチェック入りのものが用いられている。

各型合計で926,747丁が生産された。

『ビクトリーモデル』

1942年から1945年まで生産されていた戦時量産モデル。銃身長は4インチ、グリップはスクエアバット型で、底面にランヤードリングが付されている。

表面処理はつや消しされたブルーフィニッシュまたはブラックマジック(パーカライジングに似た処理)であった。

戦中に、甲板上への落下に起因する暴発事故が発生し、水兵1名が死亡したことから、アメリカ海軍の要請により、ハンマーブロック機構の強化改良が行われた。

1944年9月にスライドアクション・ハンマーブロックが開発され、これは本銃を含めて、現在に至るまでに生産された同社のリボルバーの全てに採用されている。

また開発以前の生産型も、約40,000丁が工場に後送されて同機構を組み込む改修を受けた。

改修済のモデルは、シリアルナンバー側のグリップに"S"、反対側に"s"の文字が刻印されている。

第2次世界大戦に伴い、計242,291丁が生産された。

『戦後版』

1946年から生産された戦後モデル。

1957年にはM10というモデルナンバーが付与されており、それ以前の生産型はpre-M10と通称される。

銃身長は、従来と同様の4インチ、5インチ、6インチがラインナップされたほか、6.5インチが外されたかわりに、2インチのスナブノーズ版が追加された。

3インチ長も受注生産とされており、1980年代ないし1990年代には公式カタログにもラインナップされるようになった。また2.5インチ長も、やはり受注生産とされていた。

当初は、ハンマーは0.265インチ (6.7 mm)のチェック入り、トリガーも0.265インチ (6.7 mm)のセレーション入りのものであった。後期生産型では、0.312インチ (7.9 mm)のサービス・ハンマー、0.312インチ (7.9 mm)のスムースなコンバット・トリガーが採用された。

また1948年には撃発機構が改良され、これは現在に至るまで踏襲されている。

※モデルガン メーカーHPより

S&W M10 Military&Police 4inch HW Ver.3

1899年に登場し、.38ハンドエジェクターと呼ばれていたモデルを祖先にもち、第二次大戦後にM10のナンバーが与えられた名銃です。

大戦中は米-英軍が使用し、戦後も何十年にもわたり多くの米国内外の法執行機関によって広く使用されていました。

このモデルが、作動精度と実射性能を見直し生まれ変わったVer.3 ガスガンになって登場です。

リアル刻印の再現はもちろん、バレルは最も一般的な4インチテーパータイプを装備し、スクエアバットタイプのグリップ内にはプレスウエイトが入り、ずっしりとした重量感と、バランスも向上しています。階段から転落する乳母車を受け止め、ギャングを仕留めるアンタッチャブルなモデルです。

【予定】

・刻印の追加、追い彫り。

・バレルフレームのフルブルーイング。

・サイドプレート、シリンダー他、金属パーツのブルーイング。

モデルナンバーとシリアルナンバーを手彫り。

モデルナンバーの MOD.10-4が正解かは不明、シリアルナンバーは架空(サイン替わり)でわざと不揃いに。

刻印の追い彫り。

1500番手で磨き終了し染め始め。

ヘビーウェイトの染め完了。

金属パーツの染め完了、ガスガンなので耐久性を考慮してクリアー塗装仕上げ。

完成。

アルバム

2019年11月20日

HWS J-Police.38S 3inch HW

【ハートフォード J-Police.38S 3inch ヘビーウェイト】

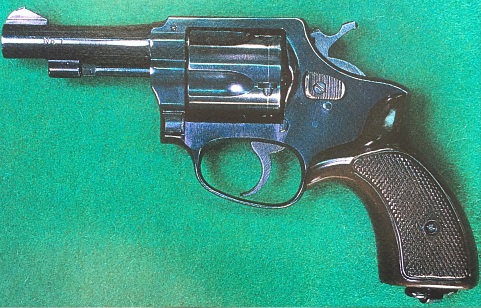

※ニューナンブM60 実銃データ Wikipediaより。

新中央工業(後にミネベア(現・ミネベアミツミ)に吸収合併)社製の回転式拳銃。

1960年より日本の警察官用拳銃として調達が開始され、その主力拳銃として大量に配備されたほか、麻薬取締官や海上保安官にも配備された。

生産は1990年代に終了したが、現在でも依然として多数が運用されている。

内務省警視庁および府県警察部時代、日本の警察官は基本的にサーベルを佩用するのみで、銃火器の装備は刑事や特別警備隊、要人警護要員や外地の警察部など一部に限定されていた。

その後、連合国軍占領下の日本では警察官の帯刀を廃止し拳銃を携行することになったため、もともと保有していた拳銃だけでは足りず、日本軍の武装解除や民間からの回収によって入手された国産の拳銃も用いられていたが、それでも充足率は低く、また配備された拳銃も老朽品が多く、種類も雑多であった。

1949年夏よりこれらの拳銃はGHQに回収され、かわってアメリカ軍の装備からの供・貸与が開始された。

しかしこれらの供与拳銃にも老朽品が多く、その中でも特にM1911A1自動拳銃とM1917回転式拳銃は耐用年数を過ぎて動作不良や精度低下を来していたほか、使用弾薬が.45ACP弾だったため警察用としては威力過大であり、大きく重いために常時携帯の負担が大きいという不具合も指摘されていた。

60年安保対策として警察官が増員され、再び銃器の充足率が低下していたこともあり、まず1959年よりS&W M36などの輸入による新規調達が開始された。

しかし一方で、国内産業の涵養や製作技術の存続を図る観点から、防衛庁、警察庁、法務省、海上保安庁などが装備する公用拳銃の統一化・国産化が志向されるようになっており、1956年9月、日本兵器工業会は、通商産業省の指導のもとで拳銃研究会を設置して検討に着手した。

そしてその検討を踏まえて、1957年より、新中央工業において国産拳銃の開発が開始された。

このとき、自動拳銃2機種と回転式拳銃1機種が開発されたが、この回転式拳銃が本銃であり、当初はM58と称されていた。なお自動拳銃として開発されたのがM57であった。

M58は1959年11月に行われた外国製拳銃との性能審査で優良な成績を納め、1960年より警察への納入が開始された。

昭和43年度以降、警察が調達する拳銃は本銃に一本化されることとなった。

基本設計はS&W社のJフレームリボルバー(S&W M36など)およびKフレームリボルバー(S&W M10など)をもとにしている。

表面処理は、当初はブルーフィニッシュであったが、1982年頃より製造工程簡略化のため、パーカライジングフィニッシュに変更された(その後まもなくブルーフィニッシュに戻されたという説もある)。

照門は固定式である。

シリンダーは5連発だが、フレームがわずかに大きいため、Jフレームリボルバー用のスピードローダーは使用できない。

生産開始直後にシリンダーの破裂事故が発生しているが、対策を施して1961年より量産が再開された。

また、シリンダーをスイングアウトするための指掛け(シリンダーラッチ)は、当初は薄い洗濯板状のものであったが、1980年代より彗星の尾のように後方を長くしたものに変更されたほか、その後、更に厚みを増す改修が施された。ライフリングは5条右回りで、ピッチは1-15"である。

なお、オープンキャリーを想定した銃身長7.7cmのモデルと、コンシールドキャリーを想定した銃身長5.1cmのモデルの2種類が生産・配備された。

トリガーメカニズムはダブルアクションとシングルアクションの両用である。

ダブルアクションでは、モデルとされたS&W社の製品のようなトリガープルの精密さには欠ける一方、シングルアクションでの射撃精度は極めて高く、7.7cm銃身モデルであれば25メートル固定射撃で2インチ(約5cm)ほどの幅にまとまる集弾性能を発揮できる。

日本の警察では本銃の採用期間が長く、この射撃精度に慣れ親しんでいたため、1990年代の本銃の生産終了後にS&W M37を調達した際には射撃精度が本銃のレベルに達しないことが問題視され、メーカーの担当者を日本に呼びつける騒ぎとなった。

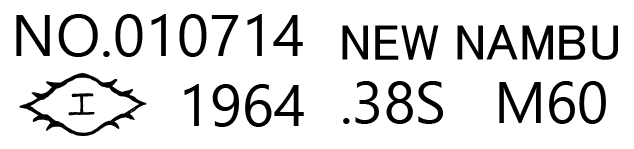

サイドプレートは、当初はS&W社の5スクリュータイプをもとに、用心金付け根のシリンダーロックスプリング用スクリューを省いた4スクリュータイプであったが、1964年よりS&W社の仕様変更に倣って、3本スクリュータイプに変更された。

また、グリップには膨らみが持たされており、握り心地は悪くないが、前期生産型では縦方向の長さが足りずに小指が遊んでしまうことが多く、チェッカリングも甘かったため、1980年代にグリップパネルが改良され、グリップ前部を延長してフィンガースパーが付されるとともに、チェッカリングも深くなった。

なお、グリップパネルはいずれもプラスチック製で、当初はライトブラウン、上記改良が施されたものはやや濃いブラウンとされている。

※モデルガン

大友商会が鑑賞用のモデルガン(可動部はシリンダーのスイングアウトのみでダミーカートの装填排莢のみだが、外観と刻印が良く再現されている)、マルシン工業がガスガンのみ、ハートフォードがガスガンとモデルガンの両方を販売している。

マルシン工業とハートフォードは「ニューナンブM60」の名称を使用しておらず、それぞれ「ポリスリボルバー」と「J-Police.38S」の名称を用いている。

大友商会は2インチ仕様のみをモデルアップしているが、マルシン工業とハートフォードは2インチ仕様と3インチ仕様の二種類を用意している。

大友商会は箱も凝ったデザインで実銃取扱説明書と警視庁警察官けん銃使用及び取扱規程の写しも付属。

マルシン工業は実際には存在しないニッケルメッキ仕様も販売している。

ハートフォードは廃業したCMCのM36の金型を流用している為、外観の寸法の再現性は低い。

ブルーブラック仕上げ完成品。

【予定】

・塗装剥離。

・刻印の追加、修正。

・フレームにハンマーピン追加。

・バレルピンの別パーツ化。

・シリンダーのリアル化。

・バレルフレームとシリンダーのフルブルーイング。

・金属パーツのブルーイング。

オリジナルの厚ぼったい塗装を剥離。

パーティングラインが結構残ってます。

湯口の跡に穴が…。

この位置にハンマーピンと刻印を追加します。

ハンマーピン追加。

モールドのバレルピンをスチールピンでリアル化。

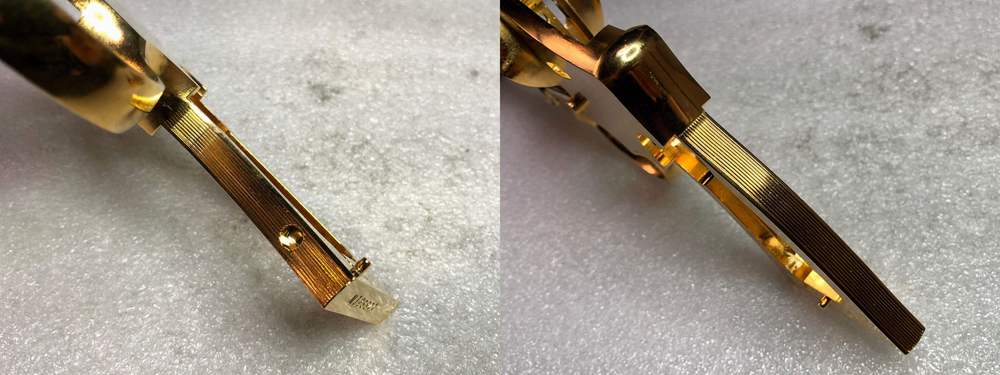

HWSオリジナルの刻印。

大友商会「ニューナンブM60」の刻印。

刻印の版下。

刻印を手彫り。

修正。

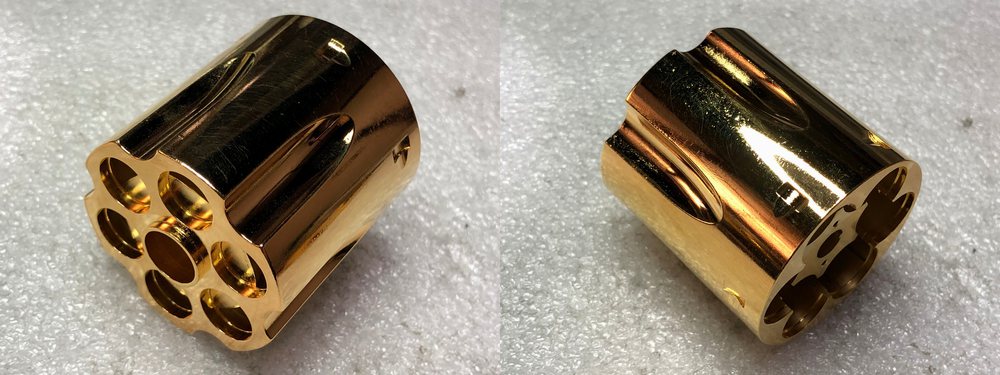

シリンダーのリアル化。

RIGHT製のダミーカート。

1500番手で磨き終了し染め始め。

ヘビーウェイトの染め完了。

金属パーツの染め完了。

完成。

アルバム

※ニューナンブM60 実銃データ Wikipediaより。

新中央工業(後にミネベア(現・ミネベアミツミ)に吸収合併)社製の回転式拳銃。

1960年より日本の警察官用拳銃として調達が開始され、その主力拳銃として大量に配備されたほか、麻薬取締官や海上保安官にも配備された。

生産は1990年代に終了したが、現在でも依然として多数が運用されている。

内務省警視庁および府県警察部時代、日本の警察官は基本的にサーベルを佩用するのみで、銃火器の装備は刑事や特別警備隊、要人警護要員や外地の警察部など一部に限定されていた。

その後、連合国軍占領下の日本では警察官の帯刀を廃止し拳銃を携行することになったため、もともと保有していた拳銃だけでは足りず、日本軍の武装解除や民間からの回収によって入手された国産の拳銃も用いられていたが、それでも充足率は低く、また配備された拳銃も老朽品が多く、種類も雑多であった。

1949年夏よりこれらの拳銃はGHQに回収され、かわってアメリカ軍の装備からの供・貸与が開始された。

しかしこれらの供与拳銃にも老朽品が多く、その中でも特にM1911A1自動拳銃とM1917回転式拳銃は耐用年数を過ぎて動作不良や精度低下を来していたほか、使用弾薬が.45ACP弾だったため警察用としては威力過大であり、大きく重いために常時携帯の負担が大きいという不具合も指摘されていた。

60年安保対策として警察官が増員され、再び銃器の充足率が低下していたこともあり、まず1959年よりS&W M36などの輸入による新規調達が開始された。

しかし一方で、国内産業の涵養や製作技術の存続を図る観点から、防衛庁、警察庁、法務省、海上保安庁などが装備する公用拳銃の統一化・国産化が志向されるようになっており、1956年9月、日本兵器工業会は、通商産業省の指導のもとで拳銃研究会を設置して検討に着手した。

そしてその検討を踏まえて、1957年より、新中央工業において国産拳銃の開発が開始された。

このとき、自動拳銃2機種と回転式拳銃1機種が開発されたが、この回転式拳銃が本銃であり、当初はM58と称されていた。なお自動拳銃として開発されたのがM57であった。

M58は1959年11月に行われた外国製拳銃との性能審査で優良な成績を納め、1960年より警察への納入が開始された。

昭和43年度以降、警察が調達する拳銃は本銃に一本化されることとなった。

基本設計はS&W社のJフレームリボルバー(S&W M36など)およびKフレームリボルバー(S&W M10など)をもとにしている。

表面処理は、当初はブルーフィニッシュであったが、1982年頃より製造工程簡略化のため、パーカライジングフィニッシュに変更された(その後まもなくブルーフィニッシュに戻されたという説もある)。

照門は固定式である。

シリンダーは5連発だが、フレームがわずかに大きいため、Jフレームリボルバー用のスピードローダーは使用できない。

生産開始直後にシリンダーの破裂事故が発生しているが、対策を施して1961年より量産が再開された。

また、シリンダーをスイングアウトするための指掛け(シリンダーラッチ)は、当初は薄い洗濯板状のものであったが、1980年代より彗星の尾のように後方を長くしたものに変更されたほか、その後、更に厚みを増す改修が施された。ライフリングは5条右回りで、ピッチは1-15"である。

なお、オープンキャリーを想定した銃身長7.7cmのモデルと、コンシールドキャリーを想定した銃身長5.1cmのモデルの2種類が生産・配備された。

トリガーメカニズムはダブルアクションとシングルアクションの両用である。

ダブルアクションでは、モデルとされたS&W社の製品のようなトリガープルの精密さには欠ける一方、シングルアクションでの射撃精度は極めて高く、7.7cm銃身モデルであれば25メートル固定射撃で2インチ(約5cm)ほどの幅にまとまる集弾性能を発揮できる。

日本の警察では本銃の採用期間が長く、この射撃精度に慣れ親しんでいたため、1990年代の本銃の生産終了後にS&W M37を調達した際には射撃精度が本銃のレベルに達しないことが問題視され、メーカーの担当者を日本に呼びつける騒ぎとなった。

サイドプレートは、当初はS&W社の5スクリュータイプをもとに、用心金付け根のシリンダーロックスプリング用スクリューを省いた4スクリュータイプであったが、1964年よりS&W社の仕様変更に倣って、3本スクリュータイプに変更された。

また、グリップには膨らみが持たされており、握り心地は悪くないが、前期生産型では縦方向の長さが足りずに小指が遊んでしまうことが多く、チェッカリングも甘かったため、1980年代にグリップパネルが改良され、グリップ前部を延長してフィンガースパーが付されるとともに、チェッカリングも深くなった。

なお、グリップパネルはいずれもプラスチック製で、当初はライトブラウン、上記改良が施されたものはやや濃いブラウンとされている。

※モデルガン

大友商会が鑑賞用のモデルガン(可動部はシリンダーのスイングアウトのみでダミーカートの装填排莢のみだが、外観と刻印が良く再現されている)、マルシン工業がガスガンのみ、ハートフォードがガスガンとモデルガンの両方を販売している。

マルシン工業とハートフォードは「ニューナンブM60」の名称を使用しておらず、それぞれ「ポリスリボルバー」と「J-Police.38S」の名称を用いている。

大友商会は2インチ仕様のみをモデルアップしているが、マルシン工業とハートフォードは2インチ仕様と3インチ仕様の二種類を用意している。

大友商会は箱も凝ったデザインで実銃取扱説明書と警視庁警察官けん銃使用及び取扱規程の写しも付属。

マルシン工業は実際には存在しないニッケルメッキ仕様も販売している。

ハートフォードは廃業したCMCのM36の金型を流用している為、外観の寸法の再現性は低い。

ブルーブラック仕上げ完成品。

【予定】

・塗装剥離。

・刻印の追加、修正。

・フレームにハンマーピン追加。

・バレルピンの別パーツ化。

・シリンダーのリアル化。

・バレルフレームとシリンダーのフルブルーイング。

・金属パーツのブルーイング。

オリジナルの厚ぼったい塗装を剥離。

パーティングラインが結構残ってます。

湯口の跡に穴が…。

この位置にハンマーピンと刻印を追加します。

ハンマーピン追加。

モールドのバレルピンをスチールピンでリアル化。

HWSオリジナルの刻印。

大友商会「ニューナンブM60」の刻印。

刻印の版下。

刻印を手彫り。

修正。

シリンダーのリアル化。

RIGHT製のダミーカート。

1500番手で磨き終了し染め始め。

ヘビーウェイトの染め完了。

金属パーツの染め完了。

完成。

アルバム

2019年11月15日

TTI STI Combat Master Sight Tracker Barrel Model

【東京マルイ Hi-CAPA GBBのカスタム】

Taran Tactical Innovations STI International Combat Master Sight Tracker Barrel Model

※実銃データ

TTIのタラン・バトラー氏がSTIと協力し完成した新型のコンバットマスター。

通常の9mm弾より強力な9mmメジャー弾が使用可能で45口径と比べ装弾数が19発と圧倒的なファイアーパワーを誇る。

サイトトラッカーの特徴はリブを設けてバレル側を重くする事でスライド作動サイクルを軽やかにし、閉鎖時の慣性の勢いも引き下げられる。

そしてフロントサイトがバレル側に移動する事でスライドと共に大きく後退しないのでサイトをトラックしやすい。

映画『ジョン・ウィック:パラベラム』の撮影前に主演のキアヌ・リーブスが銃器協力のTTIにて射撃訓練に好んで使用した。

・実銃写真

・Conversion Kit/FPR Taran Tactical STI 2011 Combat Master Kit Set ( Hybrid Barrel )

・リアサイト/GUARDER STI Custom Shop BO-MAR type Steel Rear Sight

・グリップ/SD製ポリマーグリップベースのオリジナル

(STI 2019MODEL Silicon Carbide Coating Grip)

・STI タイプ マガジンキャッチ/WII TECH CNC Steel STI Type Magazine Catch

・STI タイプ マガジンキャッチボタン/WII TECH CNC Steel STI Type Magazine Catch Button

・TTI タイプ スライドストップ/WII TECH Steel S-2011 TTI style Slide Stop

・STI タイプ アンビサムセーフティ/WII TECK CNC Steel STI Type Ambi Safety

・Omniタイプ トリガー/FPR CNC Nylon Trigger Set

・STI タイプ 軽量ハンマー & ストラット/FPR CNC Steel STI Type Light Weight Hammer

・TTI タイプ マグウェル/Boomarms CNC Aluminum T-style Tactical Magwell

・TTI タイプ マガジンパッド/Boomarms CNC Aluminum T-style Magazine Pad

・アルミマガジンケース / GUARDER Aluminum Magazine Case for Marui HI-CAPA 5.1 - STI(Silver,Black)

・実物ソフトガンケース / STI International 2011 Soft Case, with lockable zipper

・実物パッチ / Taran Tactical Innovations PVC TTI Rectangle,TTI Lettering PVC Patch

・完成

・アルミロングマガジン リアルタイプ/ FPR STI style HI-CAPA Magazine 150MM (30 rds) - Real Type

専用木製ケース/mf-tti-style-jw-john-wick-pistol-wood-case-for-2011-6

Taran Tactical Innovations STI International Combat Master Sight Tracker Barrel Model

※実銃データ

TTIのタラン・バトラー氏がSTIと協力し完成した新型のコンバットマスター。

通常の9mm弾より強力な9mmメジャー弾が使用可能で45口径と比べ装弾数が19発と圧倒的なファイアーパワーを誇る。

サイトトラッカーの特徴はリブを設けてバレル側を重くする事でスライド作動サイクルを軽やかにし、閉鎖時の慣性の勢いも引き下げられる。

そしてフロントサイトがバレル側に移動する事でスライドと共に大きく後退しないのでサイトをトラックしやすい。

映画『ジョン・ウィック:パラベラム』の撮影前に主演のキアヌ・リーブスが銃器協力のTTIにて射撃訓練に好んで使用した。

・実銃写真

・Conversion Kit/FPR Taran Tactical STI 2011 Combat Master Kit Set ( Hybrid Barrel )

・リアサイト/GUARDER STI Custom Shop BO-MAR type Steel Rear Sight

・グリップ/SD製ポリマーグリップベースのオリジナル

(STI 2019MODEL Silicon Carbide Coating Grip)

・STI タイプ マガジンキャッチ/WII TECH CNC Steel STI Type Magazine Catch

・STI タイプ マガジンキャッチボタン/WII TECH CNC Steel STI Type Magazine Catch Button

・TTI タイプ スライドストップ/WII TECH Steel S-2011 TTI style Slide Stop

・STI タイプ アンビサムセーフティ/WII TECK CNC Steel STI Type Ambi Safety

・Omniタイプ トリガー/FPR CNC Nylon Trigger Set

・STI タイプ 軽量ハンマー & ストラット/FPR CNC Steel STI Type Light Weight Hammer

・TTI タイプ マグウェル/Boomarms CNC Aluminum T-style Tactical Magwell

・TTI タイプ マガジンパッド/Boomarms CNC Aluminum T-style Magazine Pad

・アルミマガジンケース / GUARDER Aluminum Magazine Case for Marui HI-CAPA 5.1 - STI(Silver,Black)

・実物ソフトガンケース / STI International 2011 Soft Case, with lockable zipper

・実物パッチ / Taran Tactical Innovations PVC TTI Rectangle,TTI Lettering PVC Patch

・完成

・アルミロングマガジン リアルタイプ/ FPR STI style HI-CAPA Magazine 150MM (30 rds) - Real Type

専用木製ケース/mf-tti-style-jw-john-wick-pistol-wood-case-for-2011-6